하비브 부르기바

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

2. 초기 생애 (1903년 ~ 1930년)

하비브 부르기바는 1903년 8월 3일 튀니지 모나스티르에서 태어났다. 어린 시절 튀니스의 사디키 초등학교와 칼리지에서 교육을 받았다. 1913년 초등 교육 수료증을 취득하여 군 복무를 면제받고 사디키 칼리지에서 중등 교육을 받았다. 1914년 제1차 세계 대전 발발 이후 사디키 칼리지 기숙사에서 생활하며 어려운 환경 속에서도 학업을 이어갔다.

1917년 아랍어 자격 시험에 불합격하기도 했지만, 건강 회복 후 튀니스 카르노 리세에 입학하여 중등 교육을 재개했다. 1924년 바칼로레아 시험에 합격하고 프랑스 유학길에 올랐다.

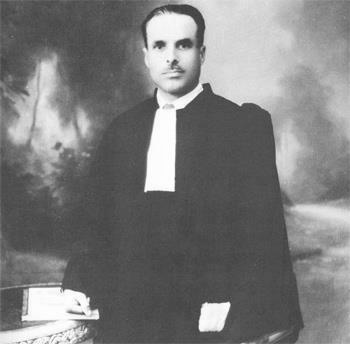

파리에서 부르기바는 소르본 대학교 법학부에 등록하여 법학을 공부하는 한편, 프랑스 정치 토론에 참여하고 레옹 블룸과 마하트마 간디의 사상에 영향을 받았다. 1925년 파리 정치대학(파리 정치대학)에서 공공 재정 수업을 듣고, 마틸드 르프라스(Mathilde Lefras)와 동거하며 아들 장 아비브(장 아비브)를 낳았다. 1927년 법학 학사 학위와 정치학 고등 학위를 취득하고 튀니지로 돌아왔다.

튀니지로 돌아온 부르기바는 변호사 수습 기간을 거치며 식민지 억압과 불평등을 경험했다. 1929년 하비바 멘샤리의 여성 해방 주장에 대해 튀니지의 정체성, 문화, 종교를 옹호하며 반대 입장을 표명했다. 1930년 프랑스의 알제리 프랑스 점령 100주년 기념 성찬 대회는 튀니지인들의 반발을 불러일으켰고, 부르기바는 이러한 사건들을 통해 정치적 중요성을 인식하고 튀니지 정체성을 확고히 해야 한다고 주장했다.

1930년대 초, 부르기바는 튀니지 민족 운동의 주요 정당인 데스투르당에 가입했다. 카르타고에서 열린 제30차 성체 대회를 "이슬람 땅의 침해"로 간주하며 비판하고, ''Le Croissant'' 신문에 튀니지 국민의 존엄성을 훼손하는 축제라고 비난했다.

''L'Étendard tunisien''과 ''La Voix du Tunisien'' 등 여러 신문에 기고하며 튀니지의 개성과 유럽인들의 특권을 비판하고, 튀니지인의 행정직 접근을 요구했다. 1931년 2월 23일 "국제 경쟁과 일시적인 위기로 강한 국가의 후견을 받아들일 수밖에 없었던 건강하고 강한 국가의 경우... 최종 해방을 실현하게 된다"라고 보호령에 대한 자신의 정의를 제시했다.[2]

''La Voix du Tunisien''은 부르기바와 동료들의 활동으로 인기 있는 신문이 되었지만, 프랑스 거물급 사업가들과 대지주들의 반발을 샀다. 1931년 5월 12일 주재는 모든 민족주의 신문 검열을 시행했고, 부르기바와 동료들은 기소되었다. 주재 총독 프랑수아 망세롱(François Manceron)은 신문 소유주와 젊은 민족주의자들 사이의 불화를 이용했다.

''La Voix du Tunisien'' 운영 갈등으로 부르기바와 동료들은 신문에서 사임했지만, 1932년 11월 1일 ''L'Action Tunisienne''의 첫 번째 판을 발행하며 활동을 이어갔다. 부르기바는 첫 기사를 예산에 할애하며 하층 계급을 옹호하고 식민지 착취 메커니즘을 증명하는 글을 썼다.

1933년 튀니지 귀화 문제가 다시 나타나자 ''L'Action Tunisienne''에서 항의 캠페인을 벌였다. 그의 단호한 태도는 민족주의자들 사이에서 큰 인기를 얻었다. 1933년 5월 투니스에서 열린 Destour 대회에서 ''L'Action tunisienne''의 젊은 팀은 집행부 당 위원회에서 만장일치로 선출되었다. 그러나 주재는 5월 31일 ''L'Action Tunisienne''을 포함한 모든 민족주의 신문 정지를 결정하고 Destour 활동도 금지했다.

1933년 7월 프랑스 정부는 망세롱을 마르셀 페이르투옹(Marcel Peyrouton)으로 대체했다. 8월 8일 모나스티르에서 귀화한 아이가 무슬림 묘지에 강제로 매장된 사건이 발생하자, 부르기바는 주민들을 설득하여 자신을 변호사로 선택하게 하고 베이에게 항의하도록 이끌었다. 당 지도부는 이를 새로운 형태의 활동주의로 여겨 부르기바를 징계하려 했고, 부르기바는 9월 9일 당에서 사퇴했다.[3]

2. 1. 유년 시절

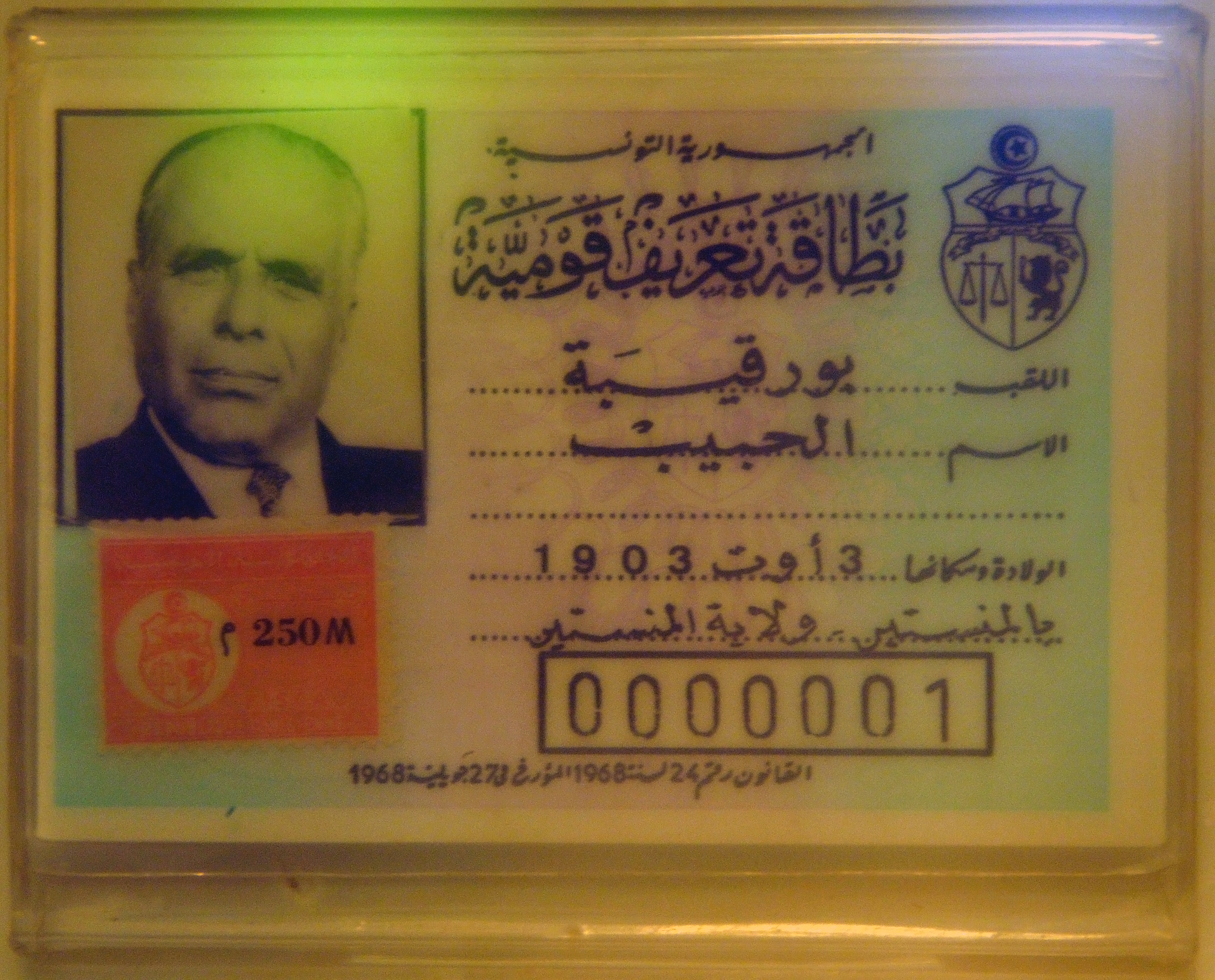

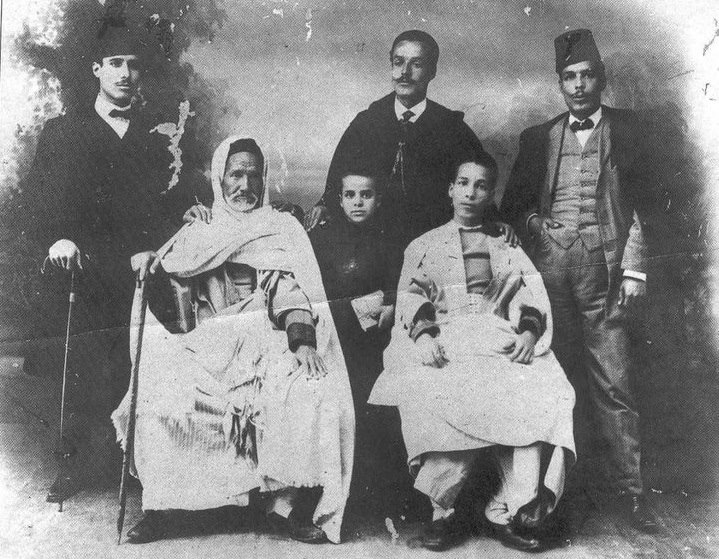

하비브 부르기바는 1903년 8월 3일(공식 기록) 튀니지 모나스티르에서 알리 부르기바와 파투마 케파샤 사이에서 여덟 번째 막내아들로 태어났다. 그러나 실제로는 1901년이나 1902년에 태어났을 가능성도 있다고 한다.[1] 그의 어머니는 40세에 그를 낳아 부끄러워했고, 53세였던 아버지는 그를 잘 키울 수 있을지 걱정했다.[1]

어려운 가정 형편에도 불구하고, 아버지 알리 부르기바는 자식들의 교육을 중요하게 생각했다.[1] 그는 아들들이 군 복무를 면제받을 수 있도록 초등 교육 수료증을 받게 하려고 노력했다.[1] 부르기바의 아버지는 시의원으로 활동하며 집안 형편을 개선하고, 막내아들에게 현대식 교육을 제공할 수 있었다.[1]

부르기바는 형이 튀니스에 가 있고 아버지는 연로했기 때문에 어머니, 할머니, 누이들 사이에서 자라면서 여성들의 집안일과 남성과의 불평등을 직접 보고 느끼며 여성 문제에 대한 인식을 갖게 되었다.[1]

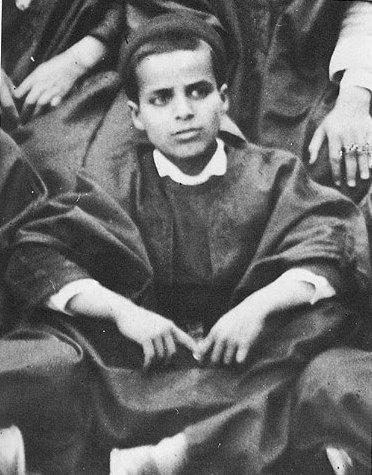

1907년 9월, 부르기바는 5살의 나이에 아버지에 의해 튀니스의 사디키 초등학교에서 공부하기 위해 튀니스로 보내졌다. 어린 나이에 어머니와 헤어진 것은 그에게 큰 상처를 주었다. 튀니스는 당시 튀니지 민족 운동의 초기 단계로, 알리 바흐 함바의 주도하에 프랑스 보호령에 맞서 싸우고 있었다.[1] 부르기바는 튀니스 메디나의 투르베 엘 베이 지역에 있는 코르차니 거리에 형 무하메드가 세든 곳에서 살게 되었다.[1] 그의 형은 그를 사디키 칼리지에 입학시켰고, 교장은 그를 "다소 무질서하지만 성실한" 학생으로 평가했다.[1]

부르기바는 방학 동안 모나스티르에서 다른 사람들을 도왔고, 튀니스로 돌아와서는 수업이 끝나면 거리를 돌아다녔다. 그는 1911년 젤라즈 묘지 시위와 마누비 자르자르의 처형을 보며 초기 정치적 견해를 형성했다. 1913년, 부르기바는 초등 교육 수료증을 취득하여 군 복무를 피하고 사디키 칼리지에서 중등 교육을 받을 수 있게 되었다. 같은 해 11월, 그의 어머니가 세상을 떠났다.

1914년 제1차 세계 대전이 발발하자 부르기바는 형의 집을 떠나 사디키 칼리지 기숙사에서 생활했다.[1] 전쟁 지원을 위한 예산 삭감으로 학생들은 영양실조와 물품 부족을 겪었고, 부르기바는 학생 시위에 참여했다. 그는 하비브 자우아두라는 학생을 존경하며 압델아지즈 타알비 환영 행사에 사디키 대표단의 일원으로 참여했다. 또한 아버지와 함께 젤라즈에서 민족주의 지도자 바시르 스파르의 장례식에 참석하여 큰 영향을 받았다.[1]

부르기바는 학업 성적이 좋지 않아 1917년 아랍어 자격 시험에 불합격했다. 1919-20년에 6학년을 다시 다닐 수 있게 되었지만, 건강 악화로 학업을 중단해야 했다.

건강 회복을 위해 부르기바는 케프 지역 병원의 의사인 형 모하메드와 함께 살았다.[1] 모하메드는 강력한 근대주의자이자 세속주의를 주장하는 사람이었다. 모하메드와 함께 살던 이탈리아 간호사는 부르기바를 보살폈고, 그의 회복에 중요한 역할을 했다. 1920년 1월부터 21개월 동안 케프에서 보낸 시간은 그의 삶의 전환점이 되었다.[1] 그는 카드 게임, 군사 전략, 무스타파 케말 아타튀르크에 대한 관심을 키웠고, 승마와 연극도 배웠다. 케프에 있는 동안 데스투르당이 창당되면서 튀니지 민족주의에 대한 관심이 높아졌다.[1] 그는 중등 교육을 마치고 프랑스에서 법학을 공부해 식민 지배에 맞서 싸우겠다는 의지를 밝혔다.[1] 형제들은 그의 학업 지원을 망설였지만, 30세 독신 형제 마흐무드가 돕겠다고 나섰다.[1] 부르기바는 마흐무드의 지원으로 튀니스의 카르노 리세에 2학년으로 입학했다.

고등학교에서 부르기바는 수학에서 높은 성적을 거두는 등 뛰어난 성적을 거두었고, 학사 과정 1차 시험에 합격한 후 철학을 선택했다. 그는 타하르 스파르, 바흐리 귀가와 친구가 되어 "사헬 삼인조"로 불렸다. 그는 도서관에서 역사에 대한 관심을 키웠고, 하비바 미스카의 ''라글롱'' 공연을 보기 위해 수업을 빠지기도 했다. 그는 프랑스인과 튀니지인 사이의 불평등에 대해 고민했다. 1922년, 나세르 베이가 주재총독 루시앵 생의 책략으로 퇴위 위협을 받자, 부르기바는 군주를 지지하는 시위대에 참여했다. 그는 친구들과 토론하며 정치, 철학, 사회주의에 관심을 가졌다.

1923-24년, 부르기바는 파리 유학 장학금을 받기 위해 프랑스인 동급생들과 경쟁했고, 형 마흐무드의 재정적 지원을 받았다. 1924년, 그는 바칼로레아 시험에 우수한 성적으로 합격하고 프랑스 유학길에 올랐다.

2. 2. 청소년 시절과 중등 교육

하비브 부르기바는 1907년 9월, 5세의 나이에 튀니스의 사디키 초등학교에서 공부를 시작하며 튀니스 생활을 시작했다. 어린 시절 어머니와의 이별은 그에게 큰 영향을 주었다. 당시 튀니스는 알리 바흐 함바가 이끄는 튀니지 민족 운동의 초기 단계로, 프랑스 보호령에 맞서 싸우고 있었다. 부르기바는 튀니스 메디나의 투르베 엘 베이 지역에 있는 형 무하메드의 집에 머물렀다. 그의 형은 그를 사디키 칼리지에 입학시켰고, 교장은 그를 "다소 무질서하지만 성실한" 학생으로 평가했다.[1]부르기바는 방학 동안 모나스티르에서 다른 사람들을 도우며 지냈고, 튀니스로 돌아와서는 수업 후 거리를 배회했다. 그는 1911년 젤라즈 묘지 시위와 마누비 자르자르의 처형을 목격하며 초기 정치적 견해를 형성했다.[1] 1913년, 부르기바는 초등 교육 수료증을 취득하여 군 복무를 면제받고 사디키 칼리지에서 중등 교육을 받게 되었다. 같은 해 11월, 그의 어머니가 세상을 떠났다.[1]

1914년 제1차 세계 대전이 발발하면서 부르기바는 사디키 칼리지 기숙사에서 생활하게 되었다. 전쟁으로 인한 예산 삭감은 학생들의 영양실조와 물품 부족을 야기했고, 이는 학생 시위로 이어졌다. 부르기바는 하비브 자우아두라는 학생의 영향을 받아 압델아지즈 타알비 환영 행사에 참여하고, 아버지와 함께 바시르 스파르의 장례식에 참석하는 등 민족주의 운동에 관심을 갖게 되었다.[1]

그러나 부르기바의 성적은 좋지 않았고, 1917년에는 아랍어 자격 시험에 불합격했다. 1919-20년에 6학년을 다시 수강할 기회를 얻었지만, 건강 악화로 학업을 중단해야 했다.[1] 그는 케프에서 의사로 일하던 형 모하메드와 함께 살면서 건강을 회복했다. 이 시기에 부르기바는 카드 게임, 군사 전략, 무스타파 케말 아타튀르크에 대한 관심을 키우고, 연극 활동에도 참여하며 다양한 경험을 쌓았다.[1] 또한 데스투르당 창당과 함께 튀니지 민족주의에 대한 관심이 높아졌다.

가족 회의에서 학업 지원을 받지 못했지만, 형 마흐무드의 도움으로 부르기바는 튀니스의 카르노 리세에 2학년으로 입학하여 중등 교육을 재개했다.[1] 그는 수학에서 높은 성적을 거두고 철학을 선택했으며, 타하르 스파르, 바흐리 귀가와 친구가 되었다. 그는 프랑스인과 튀니지인 사이의 불평등을 느끼고, 1922년 나세르 베이의 퇴위 위협에 대한 지지 시위에 참여하는 등 정치적 활동에도 적극적으로 참여했다.[1] 1924년, 부르기바는 바칼로레아 시험에 합격하고 프랑스 유학을 떠나 식민 지배 세력을 직접 경험하고자 했다.[1]

2. 3. 파리에서의 고등 교육

부르기바는 파리에 도착하여 생미셸 광장(Place Saint-Michel) 근처 호텔에 머물며 소르본 대학교 법학부에 등록했다.[1] 그는 법학 공부에 전념하는 한편, 프랑스 정치 토론에 참여하고 신문을 읽으며 프랑스 정치 변화를 주시했다. 레옹 블룸의 사상에 공감했고, 마하트마 간디의 방식에도 관심을 가졌다.1925년, 부르기바는 조국에서의 민족주의 투쟁을 걱정하며 파리로 돌아와 파리 정치대학(파리 정치대학)에서 공공 재정 수업을 들었다. 같은 해, 전쟁 중 남편을 잃은 마틸드 르프라스(Mathilde Lefras)를 만나 동거했다.[1] 1927년 4월 9일, 마틸드는 아들 장 아비브(장 아비브)를 낳았다. 부르기바는 파리 정치대학(파리 정치대학)에서 법학 학사 학위와 정치학 고등 학위를 취득했다.[1]

2. 4. 초기 성년 생활과 직업 경력

1927년 8월, 당시 26세였던 부르기바는 여자친구와 아들 하비브 주니어와 함께, 제3공화국 시절 프랑스 정치에 대한 깊은 이해를 가지고 튀니지로 돌아왔다.[1] 프랑스에서의 경험은 그의 사고방식에 영향을 미쳐, 그의 형제 모하메드가 이전에 공유했던 자유주의적 가치를 지닌 사회-급진적 세속 국가의 이상을 받아들이게 되었다. 튀니지로 돌아온 후, 그는 마흐무드 라리비를 사회로 맞이하여 마틸드와 결혼하고 튀니스에 정착했다. 당시 그는 정치에는 관심이 없었고 자신의 직업 경력에 집중했는데, 신임 변호사는 다른 경험 많은 변호사의 감독하에 3년간의 수습 기간을 거쳐야 했다.[1] 1927년 10월부터 1928년 10월까지 그는 시리에 씨 밑에서 일했지만 6주 만에 해고되었고, 이후 피에트라 씨와 세마마 씨 밑에서 일했으나 두 달 동안 임금을 받지 못하고 서류 작업 등의 부담을 떠안아야 했다. 그 후 부르기바는 구스투르당 의장 살라 파르하트 씨 밑에서 일했고, 이후 세볼트 씨가 월 600프랑을 제안하여 의무 기간 3년에 추가로 1년 더 일하게 되었다.[1]

식민지 억압의 상황 속에서 부르기바는 불평등의 영향을 느꼈다. 그는 이후 1년 동안 실직 상태였다. 이러한 불평등은 그로 하여금 튀니지인과 프랑스인 친구들과 함께 튀니지를 프랑스처럼 자유롭고, 현대적이며, 세속적인 국가로 만들기 위한 개혁 과정을 시작해야 한다는 논의를 하도록 이끌었다.[1] 1929년 1월 8일, 성평등을 주장하는 베일을 벗은 여성 하비바 멘샤리가 주최한 회의에 참석하지 못한 형을 대신하여, 부르기바는 멘샤리가 여성의 베일을 벗자는 주장에 반대하며 튀니지의 정체성, 문화, 종교를 옹호했다. 부르기바는 튀니지가 자아 상실의 위협을 받고 있으며, 국가가 해방될 때까지 이를 보존해야 한다고 주장했다. 이 발언은 프랑스 노동조합원 조아킴 뒤렐과 같은 자유주의자들을 놀라게 했다. 이후 논쟁은 부르기바와 뒤렐을 거의 한 달 동안 대립하게 만들었고, 부르기바는 ''L'Étendard tunisien''에 기고했고 뒤렐은 ''Tunis socialiste''에 반박 기고를 했다.[1]

1930년은 북아프리카에서 프랑스 식민주의가 정점에 달했던 해였고, 프랑스는 알제리 프랑스 점령 100주년을 기념하기 위해 튀니지에서 성찬 대회를 개최했다. 이 기회에 수백만 명의 유럽인들이 수도를 침범하여 십자군으로 변장한 채 카르타고의 생 루시앵 대성당으로 향했고, 이는 이슬람 땅에 대한 기독교인들의 침범으로 간주한 사람들에게 수치심과 반감을 불러일으켜 항의를 촉발했다. 강력하게 진압된 시위대는 사법 처리를 받았다. 그중 일부의 변호사는 행사에 참여하지 않은 부르기바였다. 그는 또한 타하르 하다드가 공증인 직무에서 해임되었을 때 중립적인 입장을 유지했다.[1] 그는 당시 주요 목표는 정치적이며 사회의 다른 문제는 부차적이라고 평가했다. 그는 "우리가 될 것 이전에 우리가 무엇인지 먼저 되자"라고 선언하며 튀니지 정체성을 확고히 해야 한다고 주장했다.[1]

3. 초기 정치 활동 (1930년 ~ 1934년)

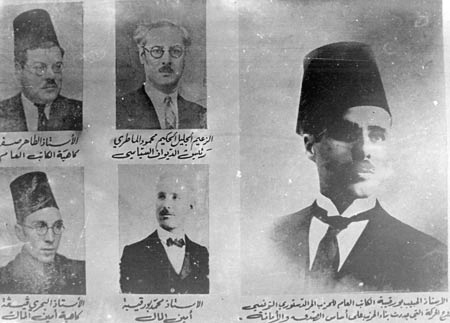

1930년대 초, 하비브 부르기바는 식민지 시대의 불평등을 직접 경험하고 튀니지 민족 운동의 주요 정당이었던 데스투르 당에 가입했다. 그는 형제 무하메드, 그리고 동료 바흐리 귀가, 타하르 스파르, 마흐무드 엘 마테리와 함께였다.[3] 1930년 5월 카르타고에서 열린 성체 대회에 반발하여, 부르기바는 ''Le Croissant'' 신문에 이 대회를 "튀니지 국민의 존엄성을 훼손하는 모욕"이라고 비난했다.[4]

데스투르 당 지도자들은 긴급 회의를 열고 셰들리 카이랄라의 신문 ''La Voix du Tunisien''을 지원하기로 결정했고, 이 신문은 주간에서 일간으로 전환되며 부르기바를 포함한 젊은 민족주의자들이 편집자로 참여하게 되었다.[4] 부르기바는 ''L'Étendard tunisien''과 ''La Voix du Tunisien''에 기고하며 튀니지의 정체성과 베이(Bey)의 법령 제도, 유럽인 특권을 비판하고 모든 행정직에 튀니지인의 접근을 요구했다.[2]

''La Voix du Tunisien''은 부르기바, 스파르, 귀가, 엘 마테리의 독창적인 접근 방식 덕분에 큰 인기를 얻었다. 이들의 주장은 여론뿐만 아니라 식민 행정에 큰 영향력을 행사하던 프랑스 거물 사업가와 대지주들의 관심도 끌었다.[1] 그러나 이들은 1931년 5월 12일 식민 정부에 의해 모든 민족주의 신문이 검열당하는 상황에 직면했다. 며칠 후, 하비브와 무하메드 부르기바, 바흐리 귀가, 살라 팔하트, 엘 마테리가 기소되었으나, 재판을 연기하는 데 성공했다.[1]

''La Voix du Tunisien'' 운영을 둘러싼 갈등으로 부르기바와 동료들은 신문을 인계받으려 했으나, 카이랄라의 거절로 이들은 일간지에서 사임하게 되었다.[1] 이후 부르기바 형제, 엘 마테리, 귀가, 바흐리는 1932년 11월 1일 ''L'Action Tunisienne''을 창간했다.[4] 부르기바는 글쓰기를 통해 인기를 얻었고, 법률 지식을 바탕으로 식민지 착취 메커니즘을 증명하고, 노동자와 학생들에게 조직과 착취에 대한 저항을 독려하며 튀니지의 정체성을 방어하도록 격려했다.[1]

1933년 초, 비제르트에서 귀화한 사람을 무슬림 묘지에 매장하는 것에 대한 항의와 함께 튀니지 귀화 문제가 다시 나타났다.[3] 부르기바는 ''L'Action Tunisienne''에서 항의를 지지하는 캠페인을 벌였다.[1]

부르기바는 데스투르 집행위원회에서 사임한 후, ''L'Action Tunisienne|라크시옹 튀니지앵느프랑스어'' 동료들과 함께 독자적인 활동을 시작했다. 그러나 이들은 곧 당 원로들과 갈등을 빚었고, 결국 1933년 말 부르기바를 포함한 주요 인물들이 데스투르를 떠나게 되었다.[4] 이들은 전국을 돌며 대중에게 자신들의 정치적 입장을 설명하는 운동을 벌였고, 경제 위기로 어려움을 겪던 지역에서 큰 호응을 얻었다.

1934년 3월 2일, 이들은 크사르 헬랄에서 자신들의 회의를 개최하여 새로운 정당인 신 데스투르를 창당했다. 엘 마테리가 의장을 맡고 부르기바는 사무총장으로 지명되었다.[4]

3. 1. 민족 운동 참여와 언론 활동

1930년대 초, 하비브 부르기바는 식민지 시대의 불평등을 몸소 느끼고 튀니지 민족 운동의 주요 정당인 데스투르 당에 형제 무하메드, 그리고 동료 바흐리 귀가, 타하르 스파르, 마흐무드 엘 마테리와 함께 가입했다.[3] 1930년 5월 카르타고에서 열린 성체 대회에 반발하여, 젊은 민족주의자들은 행동에 나서기로 했다. 부르기바는 ''Le Croissant'' 신문에서 이 대회를 "자유와 독립의 상실을 상기시키며 튀니지 국민의 존엄성을 훼손하는 모욕"이라고 비난했다. 데스투르 당 지도자들은 긴급 회의를 열고 셰들리 카이랄라의 신문 ''La Voix du Tunisien''을 지원하기로 결정했고, 이 신문은 주간에서 일간으로 전환되며 젊은 민족주의자들이 편집자로 참여하게 되었다.[4]부르기바는 ''L'Étendard tunisien''과 ''La Voix du Tunisien''에 기고하며 튀니지의 정체성과 베이(Bey)의 법령 제도, 유럽인 특권을 비판하고 모든 행정직에 튀니지인의 접근을 요구했다.[2] 그는 1931년 2월 "국제 경쟁과 일시적인 위기로 강한 국가의 후견을 받아들일 수밖에 없었던 건강하고 강한 국가의 경우, 더 발전된 문명과의 접촉은 그 안에서 유익한 반응을 불러일으킨다. 진정한 재생이 일어나고, 이 문명의 원리와 방법을 현명하게 수용함으로써, 그것은 필연적으로 단계적으로 최종 해방을 실현하게 된다"라고 쓰면서, 보호령에 대한 자신의 정의를 제시했다.[5]

''La Voix du Tunisien''은 부르기바, 스파르, 귀가, 엘 마테리의 독창적인 접근 방식 덕분에 큰 인기를 얻었다. 이들의 주장은 여론뿐만 아니라 식민 행정에 큰 영향력을 행사하던 프랑스 거물 사업가와 대지주들의 관심도 끌었다.[1] 젊은 팀의 활동에 반대하는 이들은 1931년 5월 12일 식민 정부를 통해 모든 민족주의 신문을 검열하게 했다. 며칠 후, 하비브와 무하메드 부르기바, 바흐리 귀가, 살라 팔하트, 엘 마테리가 기소되었다.[1] 그러나 이들은 재판을 연기하는 데 성공했고, 많은 사람들이 이들을 지지하기 위해 모여 재판은 다시 연기되었다.[4] 주재 총독 프랑수아 망세롱은 신문 소유주 카이랄라와 젊은 민족주의자들 사이의 불화를 이용하려 했다. ''La Voix du Tunisien'' 운영을 둘러싼 갈등으로 팀은 신문을 인계받으려 했으나, 카이랄라의 거절로 이들은 일간지에서 사임하게 되었다.[1]

분열에도 불구하고, 부르기바 형제, 엘 마테리, 귀가, 바흐리는 계속 연락을 유지했고, 약사 알리 부하제브의 도움으로 1932년 11월 1일 ''L'Action Tunisienne''을 창간했다. 부르기바는 첫 기사를 예산에 할애했다.[4] 젊은 민족주의자들은 원로들의 온건한 태도에 실망하여 하층 계급을 옹호했다. 부르기바는 글쓰기를 통해 인기를 얻었고, 지식인 모임에 자주 참석했다.[1] 그는 법률 지식을 바탕으로 식민지 착취 메커니즘을 증명하고, 노동자와 학생들에게 조직과 착취에 대한 저항을 독려하며 튀니지의 정체성을 방어하도록 격려했다.[1]

대공황 심화와 민족주의자들의 온건한 태도 속에서, 부르기바와 동료들은 새로운 행동 방식을 모색했다. 1933년 2월, 무하메드 체닉이 주재와 문제를 일으키자, 부르기바는 그를 옹호하며 이 문제가 프랑스와 협력자로 간주되는 부르주아 계급을 규합하고 국가를 민족주의 주변으로 통합할 수 있다고 생각했다.[4] 1933년 초, 비제르트에서 귀화한 사람을 무슬림 묘지에 매장하는 것에 대한 항의와 함께 튀니지 귀화 문제가 다시 나타났다.[3] 부르기바는 ''L'Action Tunisienne''에서 항의를 지지하는 캠페인을 벌였고, 많은 민족주의 신문들이 이를 언급하며 "전체 튀니지 국민"을 프랑스화하려는 시도를 비난했다.[1]

3. 2. 'L'Action Tunisienne' 창간과 활동

부르기바는 데스투르 집행위원회에서 사임한 후, ''L'Action Tunisienne''(라크시옹 튀니지앵느) 동료들과 함께 독자적인 활동을 시작했다. 그러나 이들은 곧 당 원로들과 갈등을 빚었고, 결국 1933년 말 부르기바를 포함한 주요 인물들이 데스투르를 떠나게 되었다.[4] 이들은 전국을 돌며 대중에게 자신들의 정치적 입장을 설명하는 운동을 벌였고, 경제 위기로 어려움을 겪던 지역에서 큰 호응을 얻었다.1934년 3월 2일, 이들은 크사르 헬랄에서 자신들의 회의를 개최하여 새로운 정당인 신 데스투르를 창당했다. 엘 마테리가 의장을 맡고 부르기바는 의장으로 지명되었다.[4] 신 데스투르는 펠리시앵 샤야와 같은 프랑스 사회주의자들의 지지도 얻었다.[5]

그러나 튀니지 총독 마르셀 페유르통은 신 데스투르의 활동을 탄압하기 시작했다. 1934년 9월, 대대적인 검거령이 내려져 부르기바를 포함한 많은 민족주의 지도자들이 체포되어 남부 지역으로 추방되었다.[2]

1936년 프랑스에서 인민전선 정부가 들어서면서 상황이 바뀌었다. 새 총독 아르망 기용(Armand Guillon)은 평화 회복을 위해 민족주의자들을 석방하고 대화를 시도했다. 부르기바는 제르바(Djerba)로 보내졌다가 튀니스로 돌아와 새로운 자유주의 정책에 대한 기대를 갖게 되었다.

1937년 10월, 튀니스 트리뷰날 거리에서 신 데스투르 제2차 의회가 열렸다. 부르기바는 프랑스와의 관계에 대해 점진적인 해방 정책을 옹호하며, 프랑스의 감독 하에 평화적인 독립을 추구해야 한다고 주장했다.

의회는 프랑스 정부에 대한 지지를 철회했지만, 부르기바는 당내에서 자신의 입지를 강화했다. 그러나 1938년 4월 9일 폭동으로 부르기바와 동료들은 다시 체포되었고, 신 데스투르는 해산되었다.[2]

3. 3. 데스투르 탈퇴와 신 데스투르 창당 준비

부르기바는 데스투르 집행위원회에서 사임한 후 독자적으로 활동했으나, ''L'Action Tunisienne|라크시옹 튀니지앵느프랑스어''의 동료들과 함께 당 원로들과 갈등을 겪었다. 1933년 11월과 12월, 동료들의 제명과 사임 이후, 부르기바는 전국을 돌며 자신의 정치적 입장을 설명하는 운동을 벌였다. 데스투르 원로들은 그를 중상모략하려 했으나, 경제 위기로 어려움을 겪던 크사르 헬랄과 목니네 등지에서 아흐메드 아예드(Ahmed Ayed)의 도움으로 자신의 입장을 설명할 기회를 얻었다.[4]1934년 1월 3일, 부르기바는 크사르 헬랄 주민들과 모여 데스투르와의 갈등 이유를 명확히 하고, 독립 투쟁의 개념을 구체화했다. 이들의 연설과 행동 결의는 튀니지 국민들에게 큰 호응을 얻었다. "분리주의자들"은 1934년 3월 2일 크사르 헬랄에서 자신들의 회의를 개최하기로 결정했다. 이 회의에서 부르기바는 대표들에게 "나라의 해방을 옹호할 사람들을 선택하라"고 촉구했고, 회의는 신 데스투르의 창당으로 이어졌다. 엘 마테리(El Materi)가 의장을 맡았고, 부르기바는 의장으로 지명되었다.

4. 민족주의 지도자로서의 부상 (1934년 ~ 1939년)

1930년대 초, 하비브 부르기바는 식민지 시대의 불평등을 절감하고 튀니지 민족 운동의 주요 정당인 Destour에 가입했다.[2] ''L'Étendard tunisien''과 ''La Voix du Tunisien'' 등 신문에 기고하며 튀니지의 정체성과 베이(Bey) 법령 제도의 문제점, 유럽인 특권을 비판하고 모든 행정직에 튀니지인의 접근을 요구했다.[2] 그는 보호령의 영향이 아닌 존재 자체에 도전하며 보호령에 대한 자신의 정의를 제시했다.[2]

부르기바와 그의 동료들은 참신한 주장을 펼치며 ''La Voix du Tunisien''을 인기 있는 신문으로 만들었다. 그러나 이들의 활동은 식민 행정에 큰 영향력을 행사하던 프랑스 거물급 사업가와 대지주들의 반발을 샀고, 결국 민족주의 신문 검열로 이어졌다. 부르기바를 비롯한 젊은 민족주의자들은 기소되었으나 재판 연기에 성공했다.[2]

''La Voix du Tunisien'' 운영을 두고 소유주와 갈등이 생기자, 부르기바와 동료들은 신문을 떠나 1932년 11월 1일 ''L'Action Tunisienne''을 창간했다. 부르기바는 이 신문에서 예산 문제를 다루는 등 적극적으로 활동하며 하층 계급을 옹호하고, 튀니지의 정체성을 지키도록 독려했다.[2] 대공황과 민족주의자들의 온건한 태도 속에서 부르기바는 새로운 행동 방식이 필요하다고 생각했다. 튀니지 귀화 문제가 다시 불거지자, 그는 ''L'Action Tunisienne''에서 항의 캠페인을 주도하며 민족주의자들 사이에서 큰 인기를 얻었다.[2]

1933년 5월, 투니스에서 열린 데스투르 대회에서 ''L'Action tunisienne''의 젊은 팀은 집행부 당 위원회에 만장일치로 선출되었다.[2] 그러나 튀니스에서 귀화 문제가 계속되자 주재는 ''L'Action Tunisienne''을 포함한 모든 민족주의 신문을 정지시키고 데스투르 활동을 금지했다. 프랑스 정부는 1933년 7월 29일 주재 총독을 교체했다.[2] 언론의 자유를 박탈당하고 데스투르의 온건한 정책에 갇힌 부르기바는 자율성을 되찾고자 했다.

1934년, 모나스티르에서 발생한 사건을 계기로 부르기바는 당에서 사퇴하고 독자적인 활동을 시작했다. 그는 인민의 폭력적인 봉기를 통해 얻은 성공이 청원 위주였던 데스투르의 방식이 실패했음을 보여준다고 생각했다. 그는 결정적인 집단의 폭력만이 주재국으로 하여금 물러서서 해결책을 협상하게 할 수 있다고 믿었고, 이는 1956년까지 그의 행동 방침이 되었다.[2]

4. 1. 신 데스투르 창당과 식민지 탄압

1933년, 부르기바는 데스투르 집행위원회에서 사임하고 독자적인 활동을 시작했다. 그러나 ''L'Action Tunisienne''(라크시옹 튀니지앵느) 동료들과 함께 당 원로들과 갈등을 겪었고, 결국 부르기바를 포함한 주요 인사들이 데스투르에서 제명되거나 사임하게 되었다.[4] 이들은 전국을 돌며 대중에게 자신들의 정치적 입장을 설명하는 운동을 전개했고, 경제 위기로 어려움을 겪던 지역 주민들의 지지를 얻었다.1934년 3월 2일, 크사르 헬랄에서 이들은 독자적인 회의를 개최하여 새로운 정당인 신 데스투르를 창당했다. 엘 마테리(El Materi)가 의장을 맡았고, 부르기바는 의장으로 지명되었다.[4] 신 데스투르는 경제 위기 속에서 민족주의 시위를 주도하며 대중의 지지를 확보했고, 프랑스 사회주의자들의 지지까지 얻어냈다.

그러나 프랑스 총독 마르셀 페유르통(Marcel Peyrouton)은 신 데스투르의 활동을 탄압하기 시작했다. 초기에는 민족주의 운동을 약화시키기 위해 "분리주의자들"의 계획을 지지했지만, 신 데스투르가 국가 주권을 요구하며 더 강력한 요구를 하자 지지를 철회했다.[5]

결국 프랑스 정부와 튀니지 민족주의 운동 사이의 갈등이 심화되었고, 1934년 9월 3일, 식민 정부는 데스투르와 튀니지 공산당을 포함한 전국의 모든 민족주의 지도자들에 대한 급습을 명령했다.[2] 부르기바는 체포되어 남쪽의 케빌리로 이송되었고,[2] 다른 주요 지도자들도 남부 지역으로 분리되어 가두어졌다.

1935년 4월 3일, 모든 추방자들은 보르주 르 뵈프로 이송되었다. 그곳에서 부르기바는 당의 전략을 놓고 동료들과 갈등을 겪었다. 대다수가 봉기의 쇠퇴와 1934년에 채택된 방법의 기각에 동참한 반면, 부르기바는 어떤 양보에도 반대했다.[4]

4. 2. 협상 시도와 대립

1936년 초, 프랑스 정부는 페이루통의 무능한 정책으로 인해 3월에 아르망 기용을 새 총독으로 임명했다. 기용의 임무는 튀니지의 평화를 회복하는 것이었다.[2] 그는 2년간의 식민지 탄압에 종지부를 찍고 대화를 증진시켰으며, 4월 23일 민족주의자 수감자들을 석방했다. 부르기바는 제르바로 보내져 새 총독과 협상하여 갈등을 종식시키고 새로운 자유주의적이고 인도적인 정책을 추진하려 했다. 5월 22일, 부르기바는 모든 혐의를 벗고 동료 수감자들과 함께 튀니스의 자택으로 돌아갈 수 있게 되었다. 한편 프랑스에서는 6월 인민전선이 레옹 블룸 내각의 출범과 함께 등장했다.[2] 이것은 항상 사회주의자들과 가까웠던 지도자들에게는 좋은 기회였다. 곧 그들은 제한된 자유를 회복하겠다고 약속한 기용을 만났다.[2] 기용과의 면담에 매우 만족한 지도자들은 블룸 장관의 취임과 기용의 식민지 정부 수장 취임이 독립으로 이어질 협상의 시작이 될 것이라고 확신했지만, 공개적으로는 언급하지 않았다.[2]6월 10일, 신 데스투르 전국위원회는 프랑스 정부의 이러한 변화에 대한 새로운 정책을 수립하기 위해 모였다. 회의는 새로운 프랑스 정책의 지지와 신데스투르가 신속한 해결을 기대하는 일련의 실행 가능한 요구 사항에 대한 설명으로 끝났다. 회의가 끝난 후 부르기바는 당의 강령을 제시하기 위해 파리로 파견되었다.[2] 프랑스에서 그는 하비브 타메르, 헤디 누이라, 슬리만 벤 슬리만과 같은 튀니지 민족주의 학생들과 가까워졌다.[2] 또한 1936년 7월 6일 외교부 차관 피에르 비에노를 만났다.[2] 이 공개적으로 발표된 면담은 튀니지의 프랑스 식민 주의자들 사이에서 인기가 없었고, 이후 회의는 비밀리에 진행되었다. 그러나 프랑스 당국은 튀니지 민족 운동가들의 희망에 반대했고, 일부는 그것이 단순한 환상이라고 생각하기도 했다.[2] 9월에 튀니스로 돌아왔을 때, 자유가 재확립되면서 정치 분위기가 바뀌었고, 이는 신데스투르의 확장과 회원 증가를 허용했다.[2]

튀니지의 총독은 1936년 말에 동화 정책을 도입했다. 이는 1937년 초 반란의 시작을 알리는 것이었다. 튀니지로 여행 온 비에노는 "튀니지 프랑스인들의 특정 사익이 반드시 프랑스의 이익과 일치하는 것은 아니다"라고 선언하며 대응했다.[2] 한편 부르기바는 파리로, 그리고 스위스로 가서 4월 몽트뢰에서 열린 강화조약에 관한 강연에 참석했다. 그곳에서 그는 셰키브 아르슬란, 알제리의 메살리 하지, 이집트의 나하스 파샤를 포함한 많은 아랍 민족주의 대표들을 만났다.[2]

6월, 사임한 블룸 내각을 카밀 쇼템이 이끄는 세 번째 쇼템 내각이 대체했다. 새로운 내각의 지연으로 인해 민족주의자들은 다시 투쟁을 재개하고 요구 사항을 현실로 만들기 위해 적극적으로 활동했다. 그래서 부르기바는 망명에서 돌아온 데스투르의 창립자 압델아지즈 탈비가 신데스투르를 지지하여 그 입지를 강화하기를 바랐다. 그러나 그의 소망은 노년의 지도자가 당에 대한 다른 전망을 가지고 있었고, 구 데스투르와 신데스투르를 통합하려고 했기 때문에 이루어지지 않았다. 그의 거절로 인해 부르기바는 탈비의 집회를 방해하기로 결정했다.[2] 마튀르에서의 싸움은 많은 사상자와 부상자를 냈지만, 부르기바는 자신의 입지를 강화하고 범아랍주의와 반서구주의를 일축하면서 민족주의 운동의 유일한 지도자로 자리매김하는 데 성공했다. 따라서 두 당 사이의 분열은 최종적으로 확정되었다. 공격을 우려한 데스투르당은 공개 집회를 포기하고 신문을 이용해 반대파에 대응했다.

그러나 부르기바는 프랑스와의 관계에 대해서는 온건한 입장을 취했다. 한편 당 내부에는 두 개의 파벌이 등장했다. 첫 번째 온건파는 엘 마테리, 기가, 스파르가 이끌었고 대화를 선호했지만, 두 번째 급진파는 누이라, 벤 슬리만, 타메르를 포함한 젊은 회원들이 이끌었고 대결을 지지했다. 당시 부르기바는 두 파벌 중 어느 쪽을 선택할지 주저했는데, 신데스투르에서 지배력을 얻기 위해서는 젊은이들의 지지가 필요했고, 지도부는 여전히 온건파 창립 회원들 사이에 있었기 때문이다. 그럼에도 불구하고 그는 젊은이들의 긴장을 완화시키며 프랑스와의 대결은 나쁜 결과만 가져올 것이고 대화가 여전히 가능하다고 평가했다.[2] 10월 초, 그는 협상을 계속하기 위해 파리로 날아갔지만 아무런 결과 없이 돌아왔다. 그리하여 그는 프랑스에게 기대할 것이 없다는 것을 깨달았다.[2]

이러한 상황에서 1937년 10월 29일 튀니스 트리뷰날 거리에서 신데스투르 제2차 의회가 열렸다. 프랑스와의 관계에 대한 결의안 투표가 의제에 올랐다. 이 의회는 지난 몇 달 동안 등장한 두 파벌의 투쟁을 보여주었다. 부르기바는 연설에서 두 경향의 균형을 시도했다. 그는 데스투르의 민족주의 운동에 대한 영향력을 줄이면서 자신이 주장해 온 점진적인 해방 정책을 강력히 옹호했다.

11월 2일에 끝난 의회는 프랑스 정부에 대한 지지를 철회하고, 따라서 당이 거의 2년 동안 부여했던 신뢰를 철회했다. 많은 젊은이들이 지도부에 합류하도록 도운 부르기바는 신데스투르 내에서 자신의 입지와 권위를 강화하고 승리했다.[2]

4. 3. 탄압과 투옥

1938년 4월 9일, 튀니지에서 대규모 폭동이 발생했고, 이로 인해 많은 지도자들이 체포되었다. 신데스투르당은 해산되었으며, 부르기바는 테부르수크 교도소에 수감되었다.[11]5. 제2차 세계 대전 (1939년 ~ 1945년)

제2차 세계 대전 발발 직후, 부르기바는 프랑스 당국에 의해 여러 곳으로 이송되며 수감 생활을 했다. 그는 연합군의 승리를 확신하며 프랑스와의 협력을 강조하는 입장을 보였다.[2] 1943년에는 이탈리아로 이송되어 한때 환대를 받기도 했지만, 튀니지로 돌아온 후에는 독일 점령군과 협력한 혐의를 받은 몽세프 베이와는 달리, 이전부터 프랑스와 협력적인 관계를 유지하여 혐의를 피할 수 있었다. 이후 자유 프랑스군에 의해 석방되었다. 그는 이집트로 탈출하기 전까지 감시를 받았으며, 프랑스 당국에 메카 순례를 허가해줄 것을 요청하였으나 거절당했다.

5. 1. 전쟁 중 수감과 해방

제2차 세계 대전이 발발하자 부르기바는 1940년 5월 26일 마르세유의 생니콜라 요새로 이송되어 수감되었다.[2] 그는 연합군이 승리할 것이라고 확신하며, 1942년 8월 10일 하비브 타메르에게 보낸 편지에서 "독일은 전쟁에서 이길 수 없으며 [...] 튀니지의 생존을 위해 프랑스와 무조건적으로 협력해야 한다"고 밝혔다.

1942년 11월 18일, 부르기바는 리옹으로 이송되어 몽뤼크 감옥에 수감되었다가 방시아 요새로 옮겨졌다. 이후 클라우스 바비에 의해 석방되어 샬롱쉬르손으로 이송되었다. 1943년 1월, 베니토 무솔리니의 요청으로 벤 유세프, 벤 슬리만과 함께 로마로 이송되어 환영받았다. 이탈리아 외무장관은 부르기바에게 이탈리아에 유리한 선언을 하도록 압력을 가했지만, 부르기바는 귀국 전날 바리 라디오를 통해 튀니지 국민에게 경고 메시지를 전달했다.

1943년 4월 8일 튀니지로 돌아온 부르기바는 1942년의 메시지가 모든 국민과 활동가들에게 전달되었음을 확인했다. 그의 입장은 독일 점령군과 협력한 몽세프 베이와는 달랐다. 부르기바는 1943년 6월 23일 자유 프랑스군에 의해 석방되었다.

이 기간 동안 부르기바는 와실라 벤 아마르를 만나 미래의 두 번째 아내로 맞이했다. 감시를 받던 부르기바는 메카 순례 허가를 요청했지만, 프랑스 당국은 이를 거절했다. 결국 부르기바는 이집트로 탈출하기로 결심하고, 1945년 3월 23일 리비아 국경을 넘어 4월 카이로에 도착했다.[2]

6. 중동 여행 (1945년 ~ 1949년)

1945년 3월 23일, 부르기바는 카라반으로 변장하여 리비아 국경을 넘어 이집트 카이로로 탈출했다.[2] 그는 카이로에 정착하여 중동 지역을 순방하며 튀니지 독립에 대한 지지를 확보하고자 노력했다.

부르기바는 카이로에서 타하 후세인과 같은 저명한 인사들과 교류하며 튀니지 독립의 필요성을 역설했다. 또한, 프랑스로부터 막 독립을 쟁취한 시리아 인사들을 만나 아랍 국가들이 튀니지를 포함한 마그레브 지역의 민족 해방 투쟁에 연대해야 한다고 강조했다. 그러나 당시 아랍 연맹은 팔레스타인 문제에 집중하고 있었기 때문에 튀니지 문제는 우선순위에서 밀려났다. 이러한 상황에서 부르기바는 압둘아지즈 이븐 사우드를 만나 지지를 호소했지만, 큰 성과를 거두지 못했다.[7]

이러한 어려움에도 불구하고, 부르기바는 1946년 카이로에 신데스투르 사무소를 개설하고, 타메르, 라시드 드리스 등 여러 민족주의자들을 초청하여 북아프리카 공동체의 결집을 도왔다.[8] 알제리와 모로코의 민족주의자들도 합류하면서 튀니지 독립 운동은 새로운 전기를 맞이했다.

한편, 부르기바는 미국의 지지가 튀니지 독립에 결정적인 역할을 할 것이라고 확신하고 미국으로 건너가 유엔 총회에 참석하고, 딘 애치슨 국무차관 등 미국의 주요 인사들을 만나 튀니지 문제를 국제 사회에 알리고 미국의 지지를 확보하고자 노력했다. 그는 유엔 헌장에 명시된 민족 자결권 조항을 근거로 튀니지의 독립을 주장하며 미국 여론의 관심을 환기시켰다.

6. 1. 아랍 세계에서의 활동

부르기바는 이집트 카이로에 정착하여, 그곳에 살고 있던 그의 전 스승 무니에-필레의 도움을 받았다.[4] 카이로에서 타하 후세인 등 유명 인사들을 만나고 여러 행사에 참여했다. 그는 프랑스로부터 독립을 쟁취한 시리아인들을 만나 아랍 국가들이 마그레브의 민족 해방 투쟁에 연대해야 한다고 주장했다. 그러나 아랍연맹은 주로 팔레스타인 문제에 몰두하고 있었기 때문에, 부르기바는 튀니지 문제에 대한 지지를 얻기 힘들었다. 그는 중동의 관심을 끌기 위해 벤 유세프에게 프랑스-튀니지 간의 긴장을 고조시키라고 지시했다.[5]부르기바는 압둘아지즈 이븐 사우드를 만나 튀니지 민족주의 투쟁에 대한 지지를 호소하려 했으나 실패했다.[7] 그는 카이로에 신데스투르 사무소를 설립하기로 결정하고, 타메르, 라시드 드리스 등 여러 인물들을 초청했다. 이들은 1946년 6월 9일에 도착하여 카이로에서 북아프리카 공동체의 집결지를 만드는 데 도움을 주었다.[8] 곧 알제리와 모로코의 민족주의자들도 합류했다. 부르기바의 연설은 앵글로색슨 언론에서 유명해졌고, 마그레브 민족주의는 카이로에서 더욱 영향력을 갖게 되었다.[7]

6. 2. 미국 방문과 유엔 활동

부르기바는 미국의 지지를 얻기 위해 1946년 12월 2일 유엔 총회 회의가 열리는 뉴욕시에 도착했다.[6] 그는 미국에서 여러 환영회와 연회에 참석했으며, 1947년 1월에는 국무차관 딘 애치슨과 같은 정치인들을 만났다. 미국을 방문하면서 부르기바는 유엔에 튀니지 문제가 제출될 경우 미국의 지지를 받을 수 있을 것이라고 확신했다. 그는 프랑스가 서명한 유엔 헌장과 국가의 자결권을 근거로 이러한 생각을 가졌다. 그는 워싱턴 D.C.의 관리들을 만나고, 뉴욕의 아랍 정보 사무소 소장인 레바논 출신 세실 후라나의 도움으로 미국 여론의 관심을 얻고자 했다.한편, 카이로에서는 아랍 연맹이 북아프리카 문제를 의제에서 제외했다. 1947년 2월 15일부터 22일까지 카이로에서 열린 회의에서, 신데스투르 대표를 대신하는 마그레브 사무소가 설립되었다. 이 사무소의 주요 목표는 식민지 내부와 해외의 저항 운동을 강화하고 유엔의 개입을 얻는 것이었다. 하비브 타메르가 이 조직의 책임자로 임명되었다. 1947년 3월, 부르기바는 카이로로 돌아와 거의 1년 동안 아랍 지도자들을 설득하여 튀니지 문제를 유엔에 제출하려 했다. 또한 그는 다마스쿠스에 두 번째 신데스투르 대표부를 설립했지만, 진전은 더뎠다. 부르기바의 중동 여정은 사우디아라비아의 물질적 지원에도 불구하고, 이라크, 시리아, 리비아는 그의 주장을 지지하지 않았다.

팔레스타인 전쟁으로 인해 아랍 연맹 회원들이 마그레브 문제에 무관심한 상황에서, 여러 민족주의 운동의 연합이 필요해 보였다. 그러나 튀니지, 모로코, 알제리 사이에 분열이 나타나 합의를 이루기 어려웠다. 1947년 5월 31일, 압델크림 알하타비의 귀환은 운동에 활력을 불어넣었다. 그의 주도로 1948년 1월 5일, 북아프리카 해방위원회가 설립되었다. 위원회는 이슬람, 범아랍주의, 식민 지배자와의 타협 거부, 마그레브의 완전한 독립을 가치로 내세웠다. 하타비가 종신 대통령, 부르기바가 사무총장을 맡았지만, 위원회는 아랍 마그레브 사무소만큼 성공적이지 못했다. 아랍 연맹 지도자들은 팔레스타인 문제에 집중하며 재정 문제까지 겹친 마그레브 문제를 지지하지 않았다.

하타비가 무장 투쟁을 지지한 반면, 부르기바는 튀니지 민족주의의 자율성을 옹호하며 반대했고, 이는 마그레브 위원회의 분열을 초래했다. 부르기바의 온건한 생각은 다른 위원회 회원들 사이에서 그를 부정적으로 보이게 만들었다. 부르기바에 대한 중상모략으로, 그가 아랍 지도자들로부터 자금을 받고 이집트 주재 프랑스 대사관과 특별한 관계를 맺었다는 소문이 퍼졌다. 1948년 봄, 리비아 여행 중 위원회는 부르기바를 사무총장직에서 해임했다. 이는 카이로의 튀니지인들, 특히 타메르와의 관계를 악화시켰다.

6. 3. 국내 정치적 입지 약화와 귀국 결정

몽세프 베이가 포로 망명되면서, 튀니지 국내에서는 벤 유세프를 중심으로 당이 재구성되었다. 이 과정에서 파르하트 하셰드가 새로 설립한 튀니지 총노동조합이 중요한 역할을 했다.[2] 1948년 10월 튀니스에서 비밀리에 열린 다르 슬림 회의에서 부르기바는 당 의장으로 선출되었지만, 튀니스의 헤디 샤케르, 다마스쿠스의 유세프 루이시, 카이로의 하비브 타메르, 이 세 명의 부의장에게 견제받는 상황이었다. 이들은 대통령의 권력을 제한하려는 목표를 가지고 있었다.[2]이집트 카이로에서 망명 생활을 하던 부르기바는 국외에서 민족 투쟁을 지원하고자 노력했지만, 4년 후 마그레브 위원회에서 정치적으로 약화되고 소외되었다. 이러한 국내외적 상황은 부르기바에게 튀니지로 돌아가야 할 필요성을 느끼게 했다. 그는 국내 투쟁의 중요성을 인식하고 1949년 9월 8일 튀니지로 귀국하기로 결심했다.[2]

7. 독립을 위한 투쟁 (1949년 ~ 1956년)

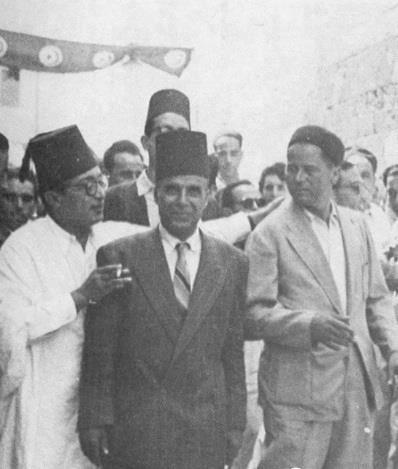

1949년 9월 8일 튀니지로 돌아온 부르기바는 튀니지 민족 운동의 주도권을 되찾기 위해 노력했다. 1950년 4월 12일, 프랑스 파리에서 튀니지 문제를 제기하고, 주요 민족주의 요구 사항을 발표하며 프랑스와의 협상을 시도했다.[7] 그러나 프랑스 정부는 "독립" 대신 "내부 자치"라는 용어를 사용하며 소극적인 태도를 보였다.[9] 이에 부르기바는 인도의 자와할랄 네루 총리, 인도네시아의 수카르노 대통령 등을 만나 유엔에 튀니지 문제를 상정해 줄 것을 요청하는 등 국제적인 지지 확보에 나섰다.[10]

1951년 12월, 프랑스는 튀니지를 프랑스에 연결하는 유대의 최종적 성격을 확인하며, 부르기바에게 "탄압과 저항의 시대"가 시작되었음을 알렸다.[10] 협상이 결렬되자, 부르기바는 무력 투쟁을 준비했고, 1952년 1월 튀니지로 돌아와 전국을 순회하며 국민들에게 단결과 투쟁을 호소했다. 그의 연설은 점차 과격해졌고, 프랑스 당국은 그를 체포하여 타바르카로 이송했다.[11]

튀니지 전역에서 봉기가 확산되고, 유엔은 튀니지 문제를 안전보장이사회에 상정했다. 부르기바는 라 갈리트 섬으로 이송되었지만, 프랑스 정부와의 협상을 통해 튀니지의 내부 자치를 이끌어내기 위해 노력했다.[12] 1954년 7월 31일, 피에르 멘데스 프랑스 프랑스 총리는 튀니스의 내부 자치를 일방적으로 인정했다.[13]

알제리에서 무장 봉기가 발생하면서 프랑스와 튀니지의 관계는 다시 악화되었다. 부르기바는 튀니지 내부의 갈등을 중재하고, 프랑스와의 협상을 지속하여 1955년 6월 3일 내부 자치 협정에 서명했다.[16]

그러나 1955년 부르기바가 튀니지로 귀환하면서, 살라 벤 유세프와의 갈등이 격화되었다. 벤 유세프는 부르기바의 근대화 정책에 반대하며 무장 투쟁을 주장했고, 튀니지는 내전 상황에 빠졌다.[18] 결국 벤 유세프는 국외로 추방되었고, 부르기바는 1956년 3월 20일, 프랑스와의 협상을 통해 튀니지의 완전한 독립을 쟁취했다.[19][20][21]

7. 1. 프랑스와의 협상 실패

1949년 튀니지로 돌아온 부르기바는 당 장악권을 되찾기 위한 운동을 시작했다. 1949년 11월부터 1950년 3월까지 비제르테, 메제즈 엘 바브, 스팍스 등 여러 도시를 방문하며 대중 연설을 통해 인기를 회복했다.[7] 민족주의 운동의 지도자로 재등장한 그는 프랑스와의 협상을 위해 1950년 4월 12일 파리로 떠났다.[7] 파리에서 튀니지 문제를 제기하고, 뤼테시아 호텔에서 기자회견을 열어 7개 항목으로 구성된 주요 민족주의 요구 사항을 발표했다. 그는 "독립으로 이어질 이러한 개혁은 협력 정신을 강화해야 한다"고 주장하며 프랑스의 지원을 희망했다.[7]

그러나 그의 단계적 정책과 프랑스와의 협력은 "거물급 인사들"과 팬아랍 세력의 반발을 불러일으켰다.[7] 부르기바는 베이의 지지를 얻기 위해 벤 유세프와 하마디 바드라를 파견하여 프랑스 대통령 뱅상 오리올에게 편지를 보내도록 설득했다. 이 편지에는 10개월 전의 튀니지 요구 사항을 상기시키고 "필요한 실질적인 개혁"을 요구하는 내용이 담겨 있었다.[7]

프랑스 정부는 1950년 6월 10일 루이 페릴리에를 신임 주재총독으로 임명하며 대응했다.[8] 당시 외무장관 로베르 슈만은 페릴리에가 "튀니지의 부를 발전시키고 프랑스 연합 내 모든 영토의 최종 목표인 독립으로 이끌 것"이라고 말했다.[8] 그러나 "독립"이라는 단어는 "내부 자치"로 대체되었다.[9] 부르기바는 페릴리에의 개혁 과정을 지지하며 파리 방문의 성과에 만족했다.[9]

페릴리에는 네오 데스투르당의 참여로 메하메드 체니크가 이끄는 새로운 튀니지 내각 구성을 지지했다. 1950년 8월 17일, 네오 데스투르당 출신 장관 3명을 포함한 내각이 구성되었다.[10] 그러나 튀니지 프랑스 연합은 협상을 제한하기 위해 압력을 가했고, 페릴리에는 "개혁에 휴지기를 줄 때"라고 말했다.[10] 이에 앙피다에서 폭동이 발생하여 사상자가 발생했다.[10] 1951년 2월, 프랑스와의 협력 전략은 대부분의 튀니지 지도자들에게 비판받았다.[10]

협상이 중단되자 부르기바는 세계 여행을 통해 지지를 얻으려 했다. 그는 인도 총리 자와할랄 네루, 인도네시아 대통령 수카르노 등을 만나 유엔에 튀니지 문제를 제기할 것을 촉구했다. 국제자유노동조합연맹 회의와 미국노동총연맹 집회에 참석하여 국제적인 지지를 호소했다.[10]

튀니지의 상황이 악화되고 협상이 계속되는 동안, 1951년 12월 15일 프랑스는 공동 주권 원칙과 "튀니지를 프랑스에 연결하는 유대의 최종적 성격"을 확인했다.[10] 부르기바는 "튀니지 역사의 한 페이지가 넘겨졌다"며 "탄압과 저항의 시대"가 열렸다고 말했다.[10]

7. 2. 무장 투쟁 준비와 국제 사회 지지 확보 노력

부르기바는 중동에서 튀니지 민족주의 투쟁에 대한 지지를 얻기 위해 노력했지만, 큰 성과를 거두지 못했다. 압둘아지즈 이븐 사우드를 만나 지지를 호소했으나 실패했고,[6] 아랍 연맹은 팔레스타인 문제에 집중하여 튀니지 문제를 우선순위에서 제외했다. 이에 부르기바는 카이로에 신데스투르 사무소를 설립하고, 프랑스에서 체포되었다가 석방된 인사들을 초청하여 북아프리카 공동체의 결집을 도왔다.[6]이후 부르기바는 미국으로 건너가 유엔 총회 회의에 참석하고, 미국 정치인들을 만나 튀니지 문제를 국제 사회에 알리려 했다.[6] 그는 미국의 지지를 확신하고, 유엔 헌장과 국가의 자결권을 근거로 튀니지 문제를 유엔에 상정하려 했다.

카이로에서 아랍 연맹이 북아프리카 문제를 의제에서 제외하자, 민족주의자들은 북아프리카 사건에 대한 회의를 개최하고 마그레브 사무소를 설립했다. 부르기바는 아랍 지도자들을 설득하여 튀니지 문제를 유엔에 제출하려 했지만, 진전은 더뎠다. 그는 다마스쿠스에 두 번째 신데스투르 대표부를 설립했지만, 중동 여정은 사우디아라비아의 물질적 지원 외에는 큰 성과를 얻지 못했다.

아랍 연맹 회원들이 마그레브 투쟁에 무관심한 가운데, 여러 민족주의 운동의 연합이 필요해졌다. 압델크림 알하타비의 귀환으로 북아프리카 해방위원회가 설립되었지만, 부르기바는 무장 투쟁에 반대하며 튀니지 민족주의의 자율성을 옹호했다. 이로 인해 위원회 내에서 갈등이 발생했고, 부르기바는 중상모략을 당하며 사무총장직에서 해임되었다.

튀니지에서는 부르기바의 중동 망명이 그의 입지를 약화시켰다. 몽세프 베이의 망명 이후 몽세피즘이 부상하고, 튀니지 총노동조합의 도움으로 당이 재구성되었다. 부르기바는 해외에서 민족 투쟁을 지원했지만, 마그레브 위원회에서 정치적으로 약화되고 소외되었다. 국내 투쟁의 중요성을 인식한 그는 1949년 9월 8일에 튀니스로 돌아가기로 결정했다.[2]

협상이 중단되자 부르기바는 파리에 남아 무장 투쟁을 위한 자금과 무기를 확보하고, 튀니지 문제를 유엔에 상정하도록 세계 여론을 환기시키려 했다. 1952년 1월 2일 튀니지로 돌아온 그는 베이와 총리에게 유엔 안전보장이사회에 요청을 제출하도록 촉구했다.[8] 국민들에게 이 문제를 알리기 위해 전국을 순회하며 연설했고, 그의 연설은 점점 더 격렬해졌다. 1월 13일, 튀니지 대표단이 파리로 가서 항의를 제기했다.[8]

프랑스는 강경책으로 대응하며 신데스투르 대회를 금지하고 부르기바를 체포했다.[8] 부르기바는 타바르카로 이송되었지만, 유연성과 이동의 자유를 유지하며 활동을 계속했다.[11] 튀니지 봉기 이후, 유엔의 아프리카-아시아 국가 회원국들이 튀니지 사건을 안전보장이사회에 상정했다.

부르기바는 라 갈리트 섬으로 보내졌지만, 건강 문제를 겪으면서도 프랑스 정부와 협상을 준비했다.[12] 그는 프랑스 정부가 튀니지의 내부 자치를 인정하도록 압박했고, 피에르 멘데스 프랑스 총리는 1954년 7월 31일 튀니스를 방문하여 튀니스의 내부 자치를 일방적으로 인정하는 연설을 했다.[13]

협상이 시작되었지만, 무장 투쟁이 계속되면서 상황은 악화되었다. 부르기바는 내부 자치 협상을 서두르기 위해 싸움을 끝내기를 원했지만, 즉각적인 독립을 원하는 사람들도 많았다. 알제리에서 시작된 무장 시민 봉기는 협상을 지연시켰고, 프랑스 정부는 튀니지의 불안이 사라질 때까지 회담을 중단한다고 발표했다.

부르기바의 압력 하에 신데스투르 전국위원회는 펠라가 문제에 대한 해결책을 찾도록 촉구했고, 합의가 이루어져 논의를 재개할 수 있게 되었다. 그러나 내부 자치 협상은 만장일치가 아니었고, 제네바에 있던 살라 벤 유세프는 협상을 비난하며 부르기바의 점진적 정책에 도전했다.

1955년 6월 1일, 부르기바는 튀니스로 개선 귀환했다.[14] 6월 3일, 내부 자치 협약이 체결되었고,[15][16] 부르기바는 전국을 돌며 협약의 중요성을 강조하고 자신의 전략을 옹호했다. 9월 13일, 벤 유세프가 카이로에서 귀국했지만,[2] 그는 부르기바의 근대화를 비판하며 무장 투쟁 재개를 촉구했다.

신데스투르 지도부는 벤 유세프를 모든 직책에서 해임했지만, 벤 유세프 지지 파벌들이 이 결정에 반대하며 그를 자신들의 정당한 지도자라고 선언했다. 벤 유세프는 전국을 돌아다니며 연설했고, 벤 유세프 지지 세포들이 곳곳에서 생겨났다.

1955년 11월, 두 지도자 중 누가 마지막 승자가 될지를 결정하기 위한 대회가 열렸다. 부르기바는 논쟁에서 승리하여 대표들의 지지를 얻었고, 벤 유세프는 당에서 제명되었다.[17] 대회 결과에 분노한 벤 유세프는 집회를 조직하고 봉기를 재개한 펠라가들의 지지를 얻었다. 튀니지는 부르기바 지지자와 반대자로 둘로 갈라졌다.[18]

내전 시대가 시작되었고,[18] 살인, 자의적 구금, 고문, 펠라가들의 무장 투쟁, 민병대에 의한 납치 등 혼란스러운 상황이 이어졌다. 프랑스 당국은 자치 협정의 이행을 가속화하기로 결정했고, 벤 유세프는 반란 선동 혐의로 기소되어 해외로 도피했다.

부르기바는 1956년 2월 파리로 가서 완전한 독립을 위한 협상을 시작하도록 프랑스 당국을 설득하려 했다. 1956년 3월 20일, 프랑스는 튀니지의 독립을 공식적으로 인정하고 독립 의정서에 서명했다.[19][20][21] 부르기바는 튀니지로 돌아와 "전환 기간 후 비제르테를 포함한 모든 프랑스군은 튀니지를 철수해야 한다"고 말했다.[22]

7. 3. 무장 투쟁과 탄압

1952년 1월 2일, 튀니지로 돌아온 부르기바는 즉시 베이와 체니크 대총리와 만나, 튀니지가 항의하면 미국 대표의 지지를 얻었다는 거짓말을 하며 유엔 안전보장이사회에 요청을 제출하도록 촉구했다.[11] 처음에는 주저했지만, 곧 부르기바의 의견에 따랐다. 한편, 민족주의 지도자는 전국을 돌아다니며 이 문제를 국민들에게 알렸다. 그의 연설은 점점 더 격렬해졌고, 1월 13일 비제르테에서의 연설에서는 대표단이 즉시 유엔으로 날아가지 않으면 내각을 비난했다.[11] 1월 11일 체니크의 집에서 부르기바, 하셰드, 타하르 벤 아마르의 참석 하에 내각 장관들이 모두 요청에 서명했다.[11] 1월 13일, 살라 벤 유세프와 하마디 바드라는 항의를 제기하기 위해 파리로 날아갔다.[11]프랑스는 이러한 움직임을 달가워하지 않고 장 드 오텍르크를 새로운 주재총독으로 임명하여 대응했다.[8] 강경책으로 유명한 그는 1월 18일에 열릴 예정이었던 신목성당 대회를 금지하고 부르기바와 같은 활동가들을 체포했다.[8] 은밀하게 열린 대회는 국민 불만의 지속을 지지했다.[11] 그 후 탄압은 더 큰 불만을 야기했다.[8] 한편, 부르기바는 타바르카로 이송되었지만 놀랍게도 유연성과 이동의 자유를 유지했다. 그는 곧 오텍르크의 책략이 부르기바를 인근 알제리로 망명시키려는 의도임을 이해했다. 그는 ''튀니스 소아르''와 인터뷰를 하고 헤디 누이라와 파르하트 하셰드를 만났다.[11]

튀니지 봉기 이후, 유엔의 아프리카-아시아 국가 회원국들은 마침내 벤 유세프와 바드라의 요청에 응하여 1952년 2월 4일 튀니지 사건을 안전보장이사회에 상정했다. 부르기바는 "튀니지의 내부 자치 원칙을 충실히 수용함으로써 이 항소를 무효화하는 것은 프랑스에 달려 있다"고 말했다.[11] 그러나 3월 26일, 베이가 체니크 내각의 해임을 강력히 거부하자, 오텍르크는 체니크, 엘 마테리, 무하마드 살라흐 므잘리, 무하마드 벤 살렘을 케빌리에 가택 연금하고 부르기바는 레마다로 보냈다.[11] 슬라헤딘 바쿠슈가 이끄는 새로운 내각이 취임했다.

국민주의 운동을 약화시키기 위해 오텍르크는 부르기바와 그의 망명 동료들을 분리했다. 따라서 그는 1952년 5월 21일 라 갈리트 섬으로 보내졌다. 낡은 버려진 요새에 정착한 그는 습기와 나이로 인한 건강 문제를 겪었다. 프랑스에서는 튀니지 타협에 반대하는 사람들이 6월 5일 발행된 ''르 피가로''지의 기사에서 정부와 협상하면서 무장 투쟁을 준비했다고 비난하며 부르기바를 매도했다.[11] 한편, 베이는 개혁을 승인하라는 압력에 저항하며 주재총독에 맞서 홀로 남았고, 국민주의자들이 "최소한의" 것으로 여기는 개혁에 저항하는 그의 모습은 부르기바를 기쁘게 했다. 국민의 단결에도 불구하고 오텍르크는 개혁 채택을 압박했다.[11] 1952년 12월 5일 파르하트 하셰드가 레 메인 루즈에 의해 암살되는 등 많은 암살 사건이 발생했다.[12] 직책과 신문이 박탈된 부르기바는 저항의 강화를 촉구했다.[11]

7. 4. 프랑스와의 협상 재개와 내부 자치 협정

피에르 보자르가 새 주재총독으로 임명되면서 튀니지에 대한 탄압이 완화되었지만, 튀니지 국민주의자들 사이에서는 분열이 일어났다. 부르기바는 라 갈리트 섬에서 그로아 섬으로 이송되었으나, 튀니지 문제 해결을 위해 계속 노력했다.[8] 므잘리 총리가 사임하고 피에르 멘데스 프랑스가 이끄는 새 프랑스 내각이 들어섰지만, 프랑스 정부와 협상할 튀니지 측 대표가 없는 상황이었다.[8]부르기바는 아밀리로 이송되어 프랑스와 내부 자치 협상을 준비했다. 1954년 7월 31일, 멘데스 프랑스 프랑스 총리는 튀니스를 방문하여 튀니지의 내부 자치를 선언했다.[13] 부르기바와 신Destour당 대표들은 파리에서 만나 협상 전략을 논의했다. 부르기바는 무장 투쟁과 내부 갈등 속에서도 정치적 역량을 발휘하여 샹티이에서 멘데스 프랑스와 비밀리에 만나 튀니지의 불안을 종식시키기로 약속했다.[14]

그러나 알제리에서 무장 봉기가 시작되면서 프랑스와 튀니지의 관계는 악화되었다. 튀니지 정부와 펠라가(무장 저항 세력) 간의 합의를 통해 협상을 재개하려 했으나, 제네바에서 벤 유세프가 내부 자치 협정을 비난하면서 갈등은 더욱 심화되었다.

이러한 어려움에도 불구하고 부르기바는 에드가르 포르 신임 프랑스 정부 수반과 협상을 계속하여 1955년 6월 3일 내부 자치 협정에 서명했다.[16] 이후 부르기바는 반둥 회의에 참석했던 벤 유세프와 결별했다.[2]

7. 5. 내부 자치와 갈등

1955년 6월 1일, 하비브 부르기바는 튀니스로 귀국하여 국민들의 열렬한 환영을 받았다.[28] 같은 해 내부 자치 협약에 서명하고 튀니지 정부를 구성하는 데 참여했다. 그는 전국을 순회하며 협약의 의의를 설명하고, 공산주의자들과 데스투르당의 극단주의에 맞섰다.[28]카이로에서 귀국한 살라 벤 유세프와 부르기바 사이의 갈등이 심화되었다. 벤 유세프는 아랍-이슬람 가치를 비판하는 부르기바의 근대화 정책에 반발했다. 결국 부르기바는 벤 유세프를 당에서 해임했지만, 벤 유세프는 총무국을 조직하여 부르기바에게 맞섰다.[28]

1955년 11월, 스팍스에서 열린 대회에서 벤 유세프는 제명되고 내부 자치 협약이 승인되었다. 그러나 벤 유세프 지지자들이 폭동을 일으키면서 튀니지는 내전 상황에 놓였다.[28] 프랑스 당국은 튀니지 정부에 법 집행 책임을 이양하면서 자치 협정은 가속화되었고, 벤 유세프는 해외로 도피했으며 그의 지지자들은 체포되었다.[28]

부르기바는 프랑스 당국을 설득하여 완전한 독립을 위한 협상을 시작했다. 1956년 3월 20일, 프랑스 외무장관 크리스티앙 피노와 독립 의정서에 서명하여 바르도 조약을 종식시켰다.[28] 부르기바는 튀니지로 귀국하여 비제르테를 포함한 모든 프랑스군의 철수를 요구했다.[28]

8. 튀니지 왕국 총리 (1956년 ~ 1957년)

1956년 3월 20일, 튀니지는 프랑스로부터 독립을 쟁취했다. 이후 튀니지는 헌법을 제정하고, 하비브 부르기바는 튀니지 왕국의 총리로 임명되었다.

부르기바는 총리로서 튀니지 사회를 현대화하고 독립 국가로서의 기틀을 다지기 위해 노력했다. 1956년 8월 13일에는 개인 신분법을 제정하여 일부다처제를 금지하고 여성의 이혼 접근을 확대하는 등 여성의 권리를 확대하는 중요한 법적 선례를 남겼다.[43] 그는 여러 차례 베일을 "혐오스러운 누더기"라고 언급하며 매우 비판했다.[45]

부르기바는 무스타파 케말 아타튀르크와 마찬가지로 이슬람 "내에서" 사회를 개혁하고자 했지 이슬람에 반대하여 개혁하고자 한 것이 아니라고 주장했다. 이러한 사회 변혁과 현대화는 부르기바가 대중에게 전달한 방식에 따라 조정된 행동으로 구성되었다.[43]

부르기바가 대통령으로 재직하는 동안 교육은 최우선 과제였으며, 그는 전체 교육 시스템을 개혁하고 발전을 허용했다. 교육에 대한 국가 예산은 매년 증가하여 1976년에는 32%에 달했다.[46] 1958년에는 에즈-지투나 대학교의 아랍어 교육이 이중 언어 교육 시스템으로 통합되었다. 1956년부터 부르기바는 대학교와 전문 연구소 설립을 포함하여 튀니지 고등 교육의 기반을 구축하기 시작했다.

8. 1. 독립과 헌법 제정

1956년 3월 20일, 튀니지는 프랑스로부터 독립을 선언했다.[42] 같은 해 3월 25일에 국민입헌의회 의원 선거가 실시되었고, 부르기바는 자신의 고향인 모나스티르 선거구에서 네오 데스투르당 후보로 출마하여 당선되었다.4월 8일, 국민입헌의회가 개회되자 부르기바는 의장으로 선출되었다. 그는 개회 연설에서 "우리는 20세기와 조화를 이루며, 시대에 뒤떨어지지 않고, 문명화된 국가들의 대열에 합류하기 위해 확고한 발걸음을 내딛는 현대적이고 주권적인 국가를 건설해야 한다"는 포부를 밝혔다.

4월 11일, 타하르 벤 아마르 정부는 공식적으로 사임하였고, 라민 1세는 부르기바를 총리 후보로 지명했다.

8. 2. 총리로서의 개혁과 정책

하비브 부르기바는 1956년 4월 11일 튀니지 왕국의 총리로 임명되어 내각을 구성했다. 그는 총리 취임 연설에서 국가 주권을 강화하고 경제를 발전시키겠다는 강한 의지를 드러냈다.[22]부르기바는 우선 경찰을 튀니지 지휘 아래로 이양하고, 최초의 튀니지인 경찰청장을 임명했다. 또한 프랑스 헌병대를 국가경비대로 대체하고, 튀니지 행정 구역을 재편성하여 프랑스의 영향력을 줄이고 튀니지의 자주성을 강화했다.[22]

외교 분야에서 부르기바는 프랑스와의 외교 관계를 장악하고, 여러 국가에 대사관을 설치하며 외교 관계 수립을 적극적으로 추진했다. 1956년 11월 12일에는 유엔에 회원국으로 가입하여 튀니지의 독립 국가로서의 위상을 높였다.[22]

국방 문제에 있어서도 부르기바는 프랑스와 협상을 통해 튀니지 군대를 창설했다. 그는 프랑스 군대의 완전 철수를 요구했으며, 특히 비제르테에서의 프랑스 군대 주둔에 강력히 반대했다. 이러한 노력의 결과, 1963년 10월 15일 프랑스군은 튀니지에서 완전히 철수했다.[22] 부르기바는 미국과 영국을 방문하여 튀니지에 대한 지지를 요청하기도 했다.[22]

부르기바는 사회 현대화와 국민들의 사고방식 변화를 위한 개혁을 시작했다. 그는 베이의 특권을 폐지하고 왕족을 다른 시민들과 동등하게 대우하도록 조치했다. 또한, 합부스 재산법을 폐지하고 이슬람 교육 기관을 정부 감독하에 두어 종교의 영향력을 줄이고 국가의 통제력을 강화했다.[24][25]

교육 분야에서는 무상 교육을 선포하고 교사 양성에 힘썼다. 그는 마흐무드 메사디를 교육부 장관으로 임명하여 현대적인 교육 시스템을 구축하고, 코란 교육과 서구화된 교육 과정을 통합하여 공립학교를 무료로 제공했다.[24][25]

부르기바는 남녀 평등 캠페인을 시작하여 여성의 권리를 옹호했다. 1956년 8월 13일에는 개인 신분법을 제정하여 일부다처제를 금지하고 이혼 절차를 개선하는 등 가족 제도를 개편하고 여성의 권리를 확대했다.[24][25]

사법 제도 개혁에도 힘써 종교 법원을 폐지하고 정부 법원을 설립하여 사법부에 대한 종교의 영향력을 없앴다.[24][25]

8. 3. 공화국 선포

신헌정당 지도부는 1957년 7월 25일 특별 회의를 열어 공화국 선포를 결정했다. 이 결정은 프랑스와의 관계 위기로 인해 연기되어 왔었다. 회의에서 군주제가 폐지되고, 부르기바는 튀니지 대통령으로 지명되었다.9. 대통령 재임기 (1957년 ~ 1987년)

하비브 부르기바는 튀니지를 독립으로 이끌었고, 레바논에 이어 아랍 세계에서 두 번째 민주 공화국을 건설했다.[42] 그는 국가 건설을 가속화하기 위해 일련의 "튀니지화" 정책을 시행했다.

전 장관 모하메드 샤르피(Mohamed Charfi)는 부르기바의 활동으로 튀니지 사회가 도시화, 교육, 가족 모델의 변화, 여성 해방 등 많은 변화를 겪었다고 평가한다. 그는 케이레딘 파샤(Kheireddine Pacha)와 타하르 하다드(Tahar Haddad)와 같은 튀니지 역사의 다른 위대한 인물들과 함께 부르기바가 국가 개혁에 기여한 부분을 강조하며, "만약 저개발이 질병이었다면, 부르기바는 정확한 진단을 내리고 효과적인 치료법을 시행할 수 있었다."라고 평가했다.[43] 그러나 일각에서는 이러한 개발 노력의 성공 정도와 부르기바의 역할에 대해 의문을 제기하기도 한다.

부르기바는 1925년 파리 유학 중 마틸드 로랭(Mathilde Lorrain)을 만나 동거했다.[51] 1927년 4월 9일 파리에서 그의 외아들 하비브 부르기바 주니어(Habib Bourguiba Jr.)가 태어났고,[51] 부부는 튀니지로 돌아온 같은 해 8월에 결혼했다.[51] 독립 후 마틸드는 튀니지 시민권을 얻고 이슬람으로 개종하여 무피다(Moufida)라는 이름을 채택했지만, 1961년 7월 21일 두 사람은 이혼했다.[52]

1962년 4월 12일, 부르기바는 튀니스 부르주아(bourgeoisie) 가문 출신 여성인 와실라 벤 아마르(Wassila Ben Ammar)와 재혼했다.[51] 두 사람은 하제르(Hajer)라는 여자아이를 입양했다.[51] 남편의 건강이 악화되면서 와실라는 정치에 더 큰 영향력을 행사하게 되었고, "마즈다(Majda)"(존경받는 여인)라는 칭호를 얻었다. 두 사람은 1986년 8월 11일 이혼했다.

9. 1. 현대 튀니지 건설 (1957년 ~ 1962년)

1958년 2월 8일, 프랑스군은 사키에트 시디 유세프 국경 마을을 폭격하여 72명이 사망하고 다수의 부상자가 발생하는 등 큰 피해를 입혔다.[22] 같은 날 저녁, 부르기바는 비제르테의 "철수 전투" 개시를 선포하고, 2월 12일 모든 프랑스 군함의 튀니지 영해 진입을 금지했다. 또한 "비제르테는 튀니지 영토가 아니고 프랑스 항구였다"고 명시한 1942년 협약 폐지 법안을 국민의회에 제출하여 2월 14일에 통과시켰다.[22]외교적 압력을 통해 부르기바는 비제르테를 제외한 튀니지 영토에서 프랑스군을 완전히 철수시키는 데 성공했다. 3년 후, 비제르테 위기를 거쳐 1963년 10월 15일 프랑스군은 튀니지에서 완전히 철수했다.[22]

1959년 6월 1일, 헌법이 공식 채택되었고, 부르기바 대통령은 바르도에서 열린 기념식에서 헌법에 서명했다. 그는 연설에서 과거 칼리프 시대를 언급하며 "모든 것은 지도자의 개인적 능력과 도덕적 자질에 달려 있었다. 그들의 권력에 대한 유일한 제한은 종교의 요구 사항에서 비롯되었다. [...] 재임 기간에 대해서는 종신 재임이었다. 죽음만이 그들의 임기를 끝냈다. 그들은 나이를 먹고 권력을 행사할 수 없게 되어 주변 신하와 추종자들의 영향을 받을 수 있었다."라고 경고했다.[23]

부르기바는 다른 아랍 지도자들과 달리 군대와 국방보다 교육과 보건을 우선시했다. 그는 작가 마흐무드 메사디를 교육부 장관으로 임명하여 현대적인 교육 시스템을 구축하도록 했다. 코란과 서구화된 이중 교육 과정을 폐지하고 공립학교를 확대하여 무료로 교육받을 수 있도록 했다. 또한 이중 사법 제도를 폐지하고 사법부에서 종교의 영향력을 제거하여 민사 법원을 설립했다.[24][25]

1961년 2월, 부르기바는 낙후와 싸우고 새로운 현대 국가를 건설하기 위해 시민들에게 라마단 기간 동안 금식하지 말 것을 촉구했다. 1964년 3월에는 텔레비전에서 공개적으로 오렌지 주스를 마셔 자신의 입장을 분명히 했다.[24][25] 이러한 행동과 레바논 신문에 발표된 무함마드에 대한 그의 연설은 이슬람 세계에서 격렬한 비판을 불러일으켰고, 1974년 압드 알-아지즈 이븐 바즈는 그를 배교 혐의로 비난했다.

1962년 12월 20일, 정부는 부르기바 대통령을 암살하려는 음모를 발각했다고 발표했다. 이 음모는 벤 유세프에게 충성하는 군인과 일부 민간인이 준비한 것으로 밝혀졌다.[26] 부르기바의 2인자인 바히 라드감에게 한 장교가 계획을 알리고 음모를 폭로하면서 발각되었다.

범인들 중에는 마흐무드 엘 마테리의 조카 몬세프 엘 마테리와 대통령의 부관이 있었다. 재판에서 기소된 하사관 중 한 명은 "비제르테 전투에서 그들을 희생시킨 것"에 대해 부르기바를 결코 용서하지 않을 것이라고 말했다. 군사 법원에서 사형 선고를 받은 11명은 교수형에 처해졌다. 또한 튀니지 공산당과 그 당에 가까운 ''La Tribune du progrès'' 잡지가 금지되었다.

9. 2. 사회주의 실험과 아랍 외교 (1960년대)

정부의 떠오르는 별이자 사회주의 경제 정책 지지자인 아흐메드 벤 살라는 부르기바의 전폭적인 지지 덕분에 다른 튀니지(튀니스 출신) 장관들의 공격으로부터 보호받았다. 부르기바는 "나는 내 권한 아래 놓인 계획에 대해 전적으로 책임이 있다. 따라서 이 계획은 당의 사업이 될 것이다"라고 말했다.[27] 1959년 수스 회의에서 중앙위원회 선거에서 실패했음에도 불구하고, 벤 살라는 1961년 11월 17일 당 지도부에 임명되었다.

1962년 4월 12일 부르기바가 와실라 벤 아마르와 재혼한 것은 튀니지인들이 벤 살라의 침입을 제한할 기회를 놓친 것이었다. 1963년 2월 6일 부르기바는 저개발과의 싸움이 "인간의 존엄성과 조국의 영광을 위한 투쟁이며 [...] 이러한 상황에서 생산성을 높이고 공동체에 더 많은 이익을 가져다주기 위해서는 자유와 사유재산의 특권을 제한해야 한다"고 선포했다. 6월 스팍스 방문 중 그는 다음과 같이 말했다.

따라서 그는 무역 부문을 겨냥했다. 모든 전통적인 유통 경로가 끊어지고 국가 사무소와 협동조합의 중앙 집중식 네트워크로 대체되었다. 그는 특히 벤 살라가 보수적인 계급으로 여긴 제르바 출신 상인들이 제공하는 무역을 목표로 삼았다. 1964년 4월 28일 부르기바는 외국인이 보유한 농지에 대한 협상 시작을 요구했다. 이에 대한 응답으로 5월 2일 프랑스는 재정 지원 중단을 통보했다. 따라서 부르기바는 5월 12일 토지 국유화를 단행하기로 결정했다. 그러나 농민들은 그러한 시스템에 통합되기를 원하지 않았다. 실제로 관료주의는 정부 이념을 약화시켰다. 일부 단위는 황무지에 남아 있었지만 다른 단위는 필요 이상의 노동자를 확보하게 되었다.

1964년 9월 30일, 제1차 5개년 계획이 디나르의 25% 평가절하로 끝났다. 비제르트 회의에서 집산주의 전략은 공공, 민간, 협동조합의 세 가지 경제 부문의 공존을 확립함으로써 확인되었다. 따라서 신목성당은 사회주의 목성당(SDP)으로 개명되었고 장관, 주지사, 지역 당 간부 및 일부 고위 관리를 포함한 중앙위원회가 구성되었다. 공산당 모델을 기반으로 했다. 따라서 지도부는 더 이상 선출되지 않고 중앙위원회 중에서 대통령이 임명했다. 회의가 끝날 무렵, SDP는 국가 유일 노동 조합인 튀니지 일반 노동 조합(TGLU)을 장악하기 위해 모든 기업에 노동 조합과 경쟁할 자체 직능 세포를 만들기로 결정했다. 따라서 대통령의 당은 국가에 대한 지배력을 확보했다.

1965년 7월, 스팍스를 케르케나 제도로 연결하는 선박 사고 이후 TGLU 의장인 하빕 아슈르가 체포되어 노동 조합 수장에서 물러났다. 그 이후로 국가-당 시스템과 부르기바-벤 살라의 결합은 "튀니지를 맹렬한 돌진과 기본적인 현실을 덮어버린 혼란 속으로 몰아넣었다." 1965년 12월 15일 므사켄에서 첫 번째 어려움이 시작되었다. 147명의 소규모 농민이 8만 그루의 올리브 나무를 대체할 과수원 신규 협동조합에 통합해야 한다는 의무에 항의했다. 사건이 발생한 후 정부는 10명의 시위대를 체포하고 농민을 지지하는 당 세포를 해산했다.

이 기간 동안 부르기바는 외교 정책에서 아랍 동료들과 차별화되었다. 그는 이집트의 안와르 사다트 대통령보다 20년 앞서 이스라엘 국가와의 관계 정상화를 선호했다. 그는 중동 방문 중 감마르 압델 나세르를 무시하며 1965년 3월 3일 예리코에서 한 연설에서 "모든 것을 걸고 하는 정책은 팔레스타인을 패배로 이끌었을 뿐"이라고 말했다.[28] 그는 또한 국제 연합에 지역 아랍 국가와 이스라엘 간의 연합 창설을 제안했다. 같은 해 5월, 여론의 지지를 받아 아랍 연맹과 결별했다.

1967년 3월 14일, 부르기바는 심장마비를 일으켰다. 6월 5일, 6일 전쟁의 발발은 튀니스에서 폭동을 일으켰다. 미국 문화원, 튀니스 대시나고그, 런던 쇼핑 거리가 약탈당하고 불탔다. 1969년 1월 25일, 모든 토지와 과수원을 협동조합에 넘기라는 명령을 받은 우에르다닌 주민들은 반란을 일으켜 트랙터에 맞섰다. 법 집행 기관이 발포하면서 2명이 사망하고 수십 명이 부상당하는 봉기로 끝났다. 전국적으로 같은 이유로, 즉 권위주의적 집단화 거부로 인해 문제가 발생했다. 1969년 8월 3일, 벤 살라는 부르기바에게 농업에서 협동조합 시스템의 일반화에 관한 법령안을 제출했다. 그러나 부르기바는 장관의 조언에 따라 법안에 서명하는 것을 거부했다. 다음 날 그는 다음과 같이 발표했다.

1969년 9월 8일, 벤 살라의 해임을 발표하는 성명이 대통령궁에서 발표되었다. 1970년 6월 8일, 부르기바는 튀니지 국민에게 이 실험의 실패에 대해 다음과 같이 말했다.

1970년 8월 16일, 모나스티르에서 연설을 하면서 그는 "혁명적인 수단으로 파시즘을 수립하려는 광범위한 음모"를 규탄했다.

9. 3. 개혁 중단과 건강 문제 (1970년대)

부르기바는 국가 조직과 사회민주당(SDP) 재구조화를 위한 개혁을 촉구했다. 그는 사회 및 경제 문제에 집중하고, 집산주의 희생자들에게 정의를 돌려주겠다고 약속했다.[22]

헤디 누이라는 1970년 총리로 임명되어 자유주의 경제 정책을 추진했다. 1971년 1월, 부르기바는 미국에서 치료를 받는 동안 누이라에게 권한을 위임했다.[22] 이는 내무부 장관 아메드 메스티리에 반대하는 아슈르-누이라 연합을 강화시켰다. 그해 6월 모나스티르 의회에서 부르기바는 누이라, 메스티리, 마스무디 순으로 세 명의 후계자를 지명했다.[22] 그러나 메스티리가 당 장악을 시도하자 부르기바는 그를 해임했다.[22]

1973년 5월, 부르기바는 알제리 대통령 후아리 부메디엔을 만나 알제리와 튀니지의 연합을 제안했다.[22] 1974년 1월에는 제르바에서 리비아 지도자 무아마르 카다피를 만나 아랍 이슬람 공화국 설립을 제안했다.[22] 튀니지 외무장관 모하메드 마스무디는 두 나라가 단일 헌법, 단일 국기, 단일 대통령, 단일 군대, 동일한 행정, 입법 및 사법부를 가진 단일 공화국을 형성할 것이라고 발표했다.[22] 그러나 국내외 반대로 인해 부르기바는 이 계획을 포기해야 했다.[22]

1974년 9월, 모나스티르에서 열린 SDP 의회는 부르기바에게 종신 대통령직을 부여하기 위해 헌법을 개정하기로 결정했고, 1975년 3월 18일 국회는 이를 승인했다.[22] 1976년 4월, 헌법 개정으로 총리가 대통령의 헌법적 계승자로 확정되었다. 그해 가을 부르기바는 우울증을 앓았고, 외부 활동을 거의 하지 못했다.[22]

정부는 국가 경제의 대부분을 관리하면서 많은 사회 갈등에 휘말렸다. 1978년, 부르기바는 캠프 데이비드 협정을 비난했고, 튀니지는 아랍 연맹 본부와 팔레스타인 해방기구 본부를 유치했다.[22]

1978년 1월 26일, 검은 목요일 사건이 발생했다. 튀니지 일반 노동 조합(TGLU)이 총파업을 조직하자, 시위대가 상점 진열대를 파괴하고 공공 건물에 불을 질렀다. 부르기바는 군대에 진압을 명령했고, 계엄령과 통행 금지를 선포했다.[22] 1979년 9월, SDP 의회는 TGLU 의장 아슈르를 제명하고, 모호한 상황에서 진행되었다.[22]

9. 4. 권력 상실 (1980년대)

1980년대 튀니지는 심각한 위기에 직면했다. 객뢰주의가 만연하여 경제 및 사회 발전을 저해했고, 하비브 부르기바의 고령화와 건강 악화로 인해 국가 문제 해결 능력이 저하되었다. 이러한 상황은 그의 후계자 자리를 놓고 경쟁하는 측근들의 등장을 촉진하여 권력 승계 다툼을 심화시켰다. 튀니지는 정치적, 사회적 위기와 더불어 경제 악화와 국가 기능 마비로 인해 불안, 절망, 불신이 팽배했다.1981년 4월, 사회민주당(SPD) 대회에서 부르기바는 정치적 다원주의를 지지하는 역사적인 연설을 했다. 그러나 모하메드 마잘리 수상의 노력에도 불구하고, 의회 선거에서 수도에서 발생한 내부 권력 다툼으로 인해 이러한 전환은 실패했다. 1982년 2월 28일, 와실라 부르기바는 ''주네 아프리크''지와의 인터뷰에서 현행 헌법으로는 진정한 권력 승계가 어렵고 국민의 거부 반응을 일으킬 수 있다고 주장했다. 같은 해 8월 11일, 하비브 아슈르는 모든 후보자가 자유롭게 출마할 수 있도록 헌법 개정을 지지한다고 밝혔다. 1983년 11월 19일, 부르기바는 사회민주당 운동과 인민통일당을 합법화하며 다원주의에 대한 약속을 이행했다.

1983년 말, 유가 하락으로 튀니지 정부의 수입이 감소하면서 경제는 더욱 악화되었다. 부르기바는 국제통화기금(IMF)으로부터 대출을 받기로 결정했고,[29] IMF는 정부 지출 삭감 및 기타 개혁을 조건으로 내걸었다.[30] 1983년 12월 29일, 정부는 식량 보조금 폐지를 발표하여 빵과 밀가루 가격이 급등했다.[29] 튀니지 빵 폭동은 남부 네프자와에서 시작되어 1984년 1월 3일 튀니스와 스팍스로 확산되었고, 비상사태가 선포되었다.[31] 1984년 1월 5일, 시위가 끝날 무렵 150명 이상의 폭도들이 사망했다.[32] 부르기바는 1984년 1월 6일 빵과 밀가루 가격 인상을 취소한다고 발표했다.[33]

1985년 10월 1일, 이스라엘은 튀니스 근처 팔레스타인 해방기구 본부에 대한 공격을 감행했다. 튀니지군은 기지 파괴를 막지 못했고, PLO 대원 외에도 튀니지 민간인 사상자가 발생했다. 그 결과 부르기바는 미국과의 관계를 대폭 축소했다.

국내적으로 마잘리 수상은 부르기바의 측근들을 제거했다. 1986년 7월 8일, 심각한 경제 위기를 해결하기 위해 부르기바는 마잘리를 해임하고 라시드 스파르를 후임으로 임명했다. 이러한 위기는 이슬람주의의 부상을 초래했고, 부르기바는 편집증적인 모습을 보였다. 그는 1986년 내무장관, 1987년 10월 수상으로 임명한 제인 엘 아비딘 벤 알리 장군에게 의지하여 이슬람주의에 대처하고자 했다.

1970년대부터 건강이 좋지 않았던 부르기바는 1980년대에 들어서면서 변덕스러운 행동을 보였다. 1987년 11월, 그는 15명의 이슬람주의자에 대한 재판을 명령하고 그중 12명을 교수형에 처하라고 요구하면서 상황은 극에 달했다. 이러한 명령은 부르기바가 더 이상 합리적으로 판단할 수 없다는 것을 보여주었다. 여러 의사들이 부르기바의 직무 수행 불능을 선언한 후, 제인 엘 아비딘 벤 알리 수상은 1987년 이른바 "의료 쿠데타"를 통해 부르기바를 축출하고 대통령직을 승계했다.[34]

10. 대통령 퇴임 이후

부르기바는 반대파의 복귀 시도를 막기 위해 1987년 11월 7일 이후 며칠 만에 카르타고 궁전에서 모르나의 한 집으로 옮겨졌다. 이후 1988년 10월 22일에는 모나스티르로 이송되어 의료 지원을 받았다.[35] 그는 새로운 정권으로부터 좋은 대우를 받았다고 말했다. 부르기바는 말이 어눌해지고 주의력 결핍을 포함한 여러 건강 문제를 겪었으며, 1990년대에 심각한 질병을 앓았다. 그는 때때로 외국인과 제인 엘 아비딘 벤 알리 대통령의 방문을 받았다.

11. 사망

2000년 3월 5일, 부르기바는 폐렴으로 튀니지 군 병원으로 긴급 후송되었다. 위독한 상태에서 흉강 천자를 받았으나, 건강이 호전되어 3월 13일 모나스티르 자택으로 돌아갔다.[35] 2000년 4월 6일 오후 9시 50분, 부르기바는 96세의 나이로 사망했다.[2][36][37][38]

제인 엘 아비딘 벤 알리 대통령은 7일간의 국가 애도 기간을 선포했고, 알제리는 3일간의 국가 애도 기간을 선포했다.[39] 압델아지즈 부테플리카 알제리 대통령은 부르기바를 "20세기 마그레브에서 가장 영향력 있는 인물 중 한 명"이라고 칭송했고, 코피 아난 UN 사무총장은 "평화의 사도"에게 경의를 표했다.[39]

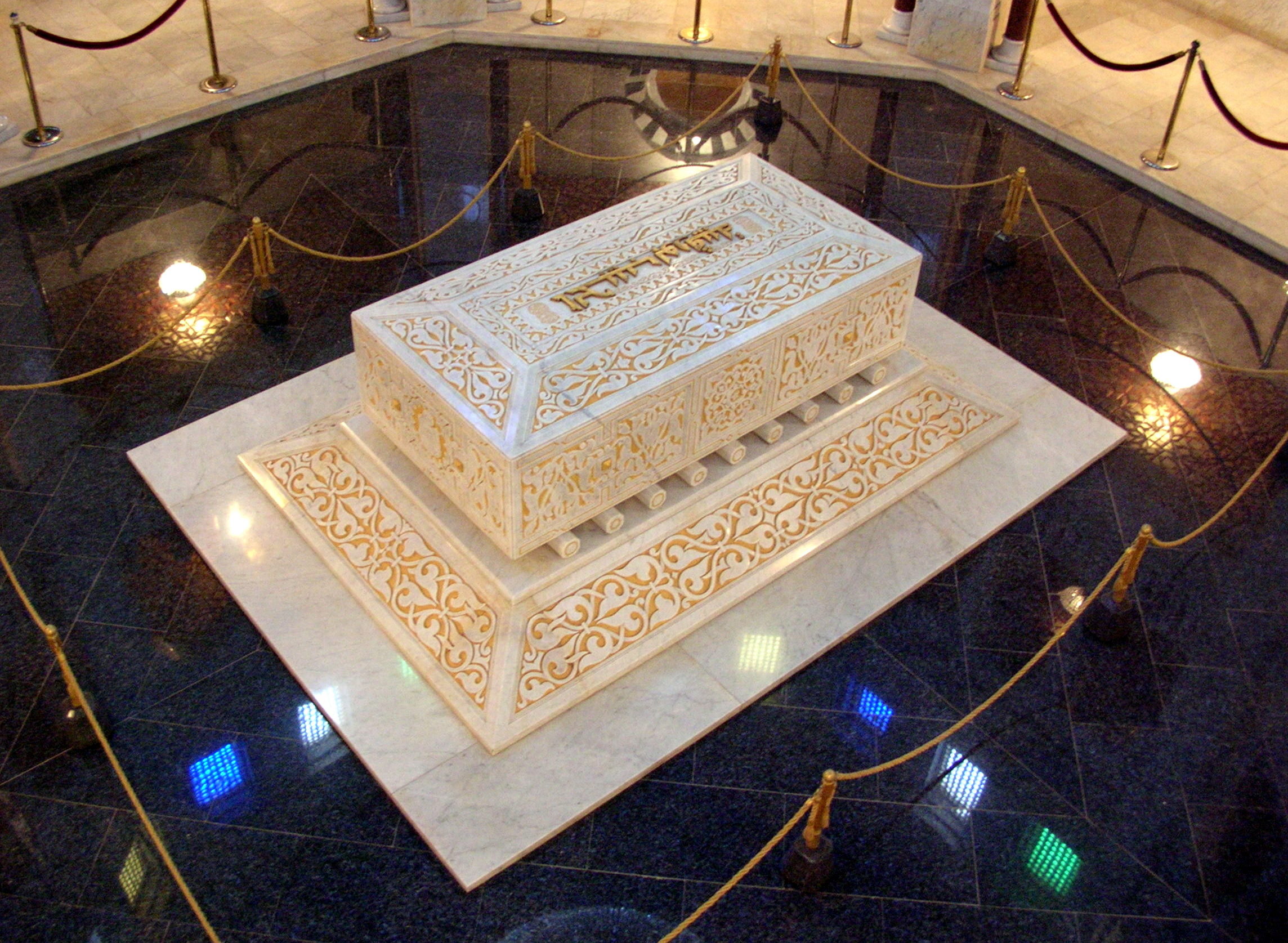

부르기바의 시신은 흰 수의로 싸여 튀니지 국기로 덮인 채 가족 집 중앙에 안치되었다.[37] 4월 8일, 부르기바는 모나스티르에 있는 자신의 능묘에 매장되었다. 부르기바 하나피 사원에서 예배 후, 시신은 군용 마차에 실려 튀니지 군의 운구를 받았다.[40] 자크 시라크 프랑스 대통령, 부테플리카 알제리 대통령, 야세르 아라파트 팔레스타인 대통령, 호스니 무바라크 이집트 대통령 등이 조문했다.[40] 벤 알리 대통령은 추도사에서 부르기바의 튀니지를 위한 헌신을 기렸다.[40]

하지만 장례식 진행은 국제 언론의 비판을 받았다. 의식의 간략함, 적은 수의 외국 조문객, 텔레비전 방송의 부재 등이 지적되었다.[41]

12. 유산

하비브 부르기바는 튀니지를 독립으로 이끌고, 레바논에 이어 아랍 세계에서 두 번째 민주 공화국을 건설한 인물이다.[42] 그는 국가 건설을 위해 "튀니지화" 정책을 시행했으며, 튀니지 사회는 그의 활동으로 도시화, 교육, 가족 모델 변화, 여성 해방 등 많은 변화를 겪었다.[43] 모하메드 샤르피는 케이레딘 파샤, 타하르 하다드와 함께 부르기바의 국가 개혁 기여를 강조하며, "저개발이 질병이었다면, 부르기바는 정확한 진단을 내리고 효과적인 치료법을 시행했다"고 평가했다.[43]

부르기바는 실용주의와 유사한 "부르기바주의"라는 독자적인 이념을 발전시켰다.[44] 이는 정치·경제적 현실주의에 기초하며, 포퓰리즘, 국가통제주의, 복지 국가 지지, 튀니지 혁명 이전까지 국가주의적 관점을 따르는 특징을 보였다. 케말주의의 지역적 변형으로 간주되는 이 이념은 튀니지 국가 정체성을 주장하고, 자유주의, 국유화되고 통제되는 이슬람, 주변 아랍 국가와는 완전한 독립을 추구했다.

그는 획기적인 변화와 더불어 정치적 기회주의를 통해 놀라운 전환을 이끌어냈다. 튀니지 국민의 성숙성을 강조하며 독립을 주장했지만, 결국 튀니지가 민주주의와 정치적 다원주의에 준비되지 않았다고 판단하여 자신을 종신 대통령으로 선포했다.[42] 1963년 신목적당(Neo Destour)을 유일하게 허용되는 정당으로 선포하면서, 서구적 의미의 정치적 민주주의는 거의 존재하지 않게 되었다.[47] 헌법은 그에게 거의 독재적인 권한을 부여했고, 부르기바는 "체제? 무슨 체제? ''내가'' 바로 체제다."라고 말하며 이를 인정했다.[48]

권력 장악 과정에서 압델아지즈 탈비, 살라 벤 유세프 등 자신의 경쟁 상대로 여겨지는 동맹자들을 체계적으로 제거했다.[49] 1962년에는 대통령 암살 음모가 발각되어 관련자들이 처형되고 튀니지 공산당이 금지되었다.[26] 사회주의 경제 정책을 지지했던 아흐메드 벤 살라는 그의 전폭적인 지지를 받으며 권력 핵심으로 떠올랐지만, 관료주의와 농민들의 반발로 인해 결국 실패했다. 1970년, 부르기바는 사회주의 실험 실패를 사과하고 제도 개혁을 약속했지만, 1975년 국회는 그에게 종신 대통령직을 부여했다.

부르기바 정부는 여성 해방, 공교육, 가족 계획, 현대적인 의료 시스템 구축, 문맹 퇴치 캠페인, 행정 및 경제 조직 개편 등 광범위한 사회 개혁을 추진했다.[43] 1956년 개인 신분법 제정은 일부다처제 금지, 여성의 이혼 접근성 확대 등 여성의 권리를 크게 신장시켰다.[43] 교육에 대한 투자를 늘리고, 에즈-지투나 대학교의 아랍어 교육을 이중 언어 교육 시스템으로 통합하는 등 교육 개혁에도 힘썼다.

외교 정책에 있어서 부르기바는 이스라엘과의 관계 정상화를 지지하고, 프랑스와 미국과의 관계를 중시하는 등 다른 아랍 지도자들과는 차별화된 노선을 걸었다.[28][43] 프랑코포니를 적극 지지하며, 프랑스어를 현대적인 튀니지 건설을 위한 경쟁력으로 여겼다.

그의 통치 말년은 권력 승계 다툼, 좌파 약화, 이슬람주의 운동과 세습주의의 부상으로 특징지어진다. 1987년, 제인 엘 아비딘 벤 알리는 부르기바의 건강 문제를 이유로 쿠데타를 일으켜 대통령직을 차지했다.[34]

부르기바는 2000년 4월 6일 96세의 나이로 사망했다.[2][36] 제인 엘 아비딘 벤 알리 대통령은 7일간의 국가 애도 기간을 선포했고, 알제리는 3일간의 애도 기간을 선포했다. 압델아지즈 부테플리카 알제리 대통령은 그를 "20세기 마그레브에서 가장 영향력 있는 인물 중 한 명"이라고 칭송했다.[39]

12. 1. 부르기바주의

부르기바는 자신이 "부르기바주의"라고 명명한 독자적인 이념을 발전시켰다. 이는 실용주의와 유사하며, "지구상의 삶의 어떤 영역도 인간 이성의 힘에서 벗어나서는 안 된다"는 신념에 기반한 정치적·경제적 현실주의에 기초하고 있다.[44] 또한 포퓰리즘과 국가통제주의 담론의 요소, 복지 국가에 대한 지지, 그리고 튀니지 혁명 이전까지는 추종자들이 일반적으로 국가주의적 관점을 따랐다.

여러 면에서 케말주의의 지역적 변형으로 간주되는 이 이념은 튀니지 국가 정체성을 주장하며, 오스만 제국과 프랑스에 대한 투쟁, 자유주의, 국유화되고 통제되는 이슬람, 그리고 인근 아랍 국가들의 정치에 대한 완전한 독립을 포함한다. 단계적 정책은 부르기바 이념의 중요한 부분이다. 부르기바는 일부가 주장하고 지지하는 "모 아니면 도" 정책과 달리, 행동이 그가 생각하는 실제 가능성에 기반을 두었기 때문에 이런 방식으로 생각했다.[28]

이는 부르기바가 획기적인 변화뿐만 아니라 놀라운 전환을 강요하는 정치적 기회주의로 이어지는 행동의 자유를 누릴 수 있게 해주었다. 독립을 주장하며 튀니지 국민의 성숙성을 강조했던 부르기바는 결국 그의 나라가 민주주의와 정치적 다원주의를 위한 준비가 되어 있지 않다고 판단하고 심지어 자신을 종신 대통령으로 선포했다. 그에 따르면, "국민은 아직 민주주의를 위한 준비가 되어 있지 않았다"는 것이었고, 그의 계획에 따른 통합이라는 명목 하에 민주주의는 회피되었다. 결과적으로 근대 국가의 기반이 구축된 후, 부르기바는 점진적으로 "가부장적인 권위주의적" 체제를 선택했다.[42] 이는 1963년 신목적당(Neo Destour)이 공식적으로 유일하게 허용되는 정당으로 선포된 것으로 절정에 달했다.[47]

결과적으로 서구적 의미의 정치적 민주주의는 거의 존재하지 않았다. 헌법은 부르기바에게 거의 독재적인 광범위한 권력을 부여했다. 부르기바 자신도 튀니지의 정치 체제에 대해 한 기자가 질문했을 때 "체제? 무슨 체제? ''내가'' 바로 체제다."라고 답하며 이를 인정했다.[48] 이러한 맥락에서 부르기바의 당은 "이념적 사막 속의 변명"이 되었다.[42]

12. 2. 사회 개혁

부르기바 정부는 튀니지 사회를 근본적으로 변화시키기 위한 광범위한 개혁을 추진했다. 주요 개혁 내용은 다음과 같다.- 여성 해방: 1956년 8월 13일, 개인 신분법을 제정하여 여성의 권리를 크게 신장시켰다. 이 법은 타하르 하다드의 영향을 받아 제정되었으며, 당시 보수적인 여론에도 불구하고 여성 해방을 목표로 했다.[43] 일부다처제를 금지하고, 여성의 이혼 접근성을 확대했으며, 여성의 결혼 가능 연령을 17세로 높였다.[43] 이러한 조치는 모하메드 파델 벤 아슈르와 같은 일부 종교 인사의 지지를 받았지만, 다른 종교 인사들은 이슬람 규범에 어긋난다고 비판했다.

- 공교육: 교육을 최우선 과제로 삼고, 국가 예산의 상당 부분을 교육에 투자했다. 1976년에는 국가 예산의 32%가 교육에 투입되었다.[46] 마흐무드 메사디를 교육부 장관으로 임명하여 현대적인 교육 시스템을 구축하고, 코란과 서구화된 이중 교육 과정을 종식시켰다.[24][25] 학교는 공립학교이자 무료였다. 에즈-지투나 대학교의 아랍어 교육을 이중 언어 교육 시스템으로 통합하고, 대학교와 전문 연구소 설립을 통해 튀니지 고등 교육의 기반을 다졌다.

- 기타 개혁:

- 가족 계획

- 현대적인 국가 운영 의료 시스템 구축

- 문맹 퇴치 캠페인

- 행정, 재정 및 경제 조직 개편

- 와크프(Waqf)로 알려진 종교 재산 기부 억제

- 국가 기반 시설 건설

이러한 개혁들은 튀니지 사회를 현대화하고 발전시키는 데 크게 기여했다.

12. 3. 외교 정책

부르기바는 아랍의 다른 지도자들과는 다른 독자적인 외교 정책을 펼쳤다. 그는 이스라엘과의 관계 정상화를 지지했으며, 1965년 3월 3일 예리코 연설에서 "모든 것을 걸고 하는 정책은 팔레스타인을 패배로 이끌었을 뿐"이라고 주장했다.[28] 또한 국제 연합에 지역 아랍 국가와 이스라엘 간의 연합 창설을 제안하기도 했다.

부르기바는 프랑스와의 관계를 유지하면서도, 미국과의 신뢰 관계를 구축하고자 노력했다. 그는 비동맹 운동을 반미주의와 동일시하지 않았다.[43] 1958년 프랑스군의 사키에트 시디 유세프 폭격 이후, 외교적 압력을 통해 비제르테를 제외한 튀니지 영토에서 프랑스군을 철수시켰다. 비제르테 위기 이후 1963년 10월 15일, 프랑스군은 튀니지에서 완전히 철수했다.[22]

레오폴 세다르 상고르, 아마니 디오리와 함께 프랑코포니를 적극적으로 지지한 부르기바는 1965년 아프리카 순방을 통해 프랑코포니 홍보 대사 역할을 수행했다. 그는 프랑스어와 프랑코포니를 개방적이고 현대적인 튀니지 건설을 위한 경쟁력으로 여겼다.

12. 4. 일당제 국가

부르기바는 튀니지가 민주주의와 정치적 다원주의에 준비되지 않았다고 판단했다.[42] 그는 "국민은 아직 민주주의를 위한 준비가 되어 있지 않았다"고 생각했고, 통합을 명목으로 민주주의는 회피되었다.[42] 1963년, 신목적당(Neo Destour)은 공식적으로 유일하게 허용되는 정당으로 선포되었다.[47]

헌법은 부르기바에게 거의 독재적인 권한을 부여했다. 부르기바는 튀니지의 정치 체제에 대한 질문에 "체제? 무슨 체제? ''내가'' 바로 체제다."라고 답했다.[48] 이러한 상황에서 부르기바의 당은 "이념적 사막 속의 변명"이 되었다.[42]

12. 5. 권력 독점

부르기바는 권력을 장악하고 행사하는 과정에서 자신의 경쟁 상대로 여겨지는 동맹자들을 체계적으로 제거했다. 압델아지즈 탈비, 살라 벤 유세프(1961년 암살), 타하르 벤 아마르, 아메드 메스티리, 마흐무드 엘 마테리 등이 그 예이다.[49]1962년 12월에는 부르기바 대통령 암살 음모가 발각되었는데, 이는 벤 유세프에게 충성하는 군인과 일부 민간인이 준비한 것으로 밝혀졌다.[26] 이 사건으로 11명이 군사 법원에서 사형 선고를 받고 교수형에 처해졌으며, 튀니지 공산당과 관련 잡지가 금지되었다.

사회주의 경제 정책을 지지했던 아흐메드 벤 살라는 부르기바의 전폭적인 지지를 받으며 권력의 핵심으로 떠올랐다. 1963년, 부르기바는 "생산성을 높이고 공동체에 더 많은 이익을 가져다주기 위해서는 자유와 사유재산의 특권을 제한해야 한다"고 선포했다. 그는 무역 부문을 겨냥해 전통적인 유통 경로를 국가 사무소와 협동조합의 중앙 집중식 네트워크로 대체했다.

1964년, 부르기바는 외국인 소유 농지에 대한 국유화를 단행했다. 그러나 관료주의로 인해 농민들의 반발을 샀다. 1969년, 우에르다닌 주민들은 토지와 과수원을 협동조합에 넘기라는 명령에 반발하여 봉기를 일으켰고, 이 과정에서 2명이 사망하고 수십 명이 부상당했다.

1970년 6월 8일, 부르기바는 "헌법상 최초이자 유일한 책임자는 나"라며, 사회주의 실험의 실패에 대해 사과했다. 그는 "아무리 헌신적인 한 사람의 손에 권력이 집중되는 것은 위험이 따른다"며 제도 개혁을 약속했지만,[50] 1975년 3월 18일, 국회는 그에게 종신 대통령직을 부여했다. 헌법 개정으로 총리가 대통령의 헌법적 계승자로 확정되었다.

부르기바의 통치 말년은 권력 승계 다툼, 좌파 약화, 이슬람주의 운동과 세습주의의 부상으로 특징지어진다. 1987년, 제인 엘 아비딘 벤 알리는 부르기바의 건강 문제를 이유로 쿠데타를 일으켜 대통령직을 차지했다.[34]

13. 사생활

1925년 파리 유학 중 하비브 부르기바는 마틸드 로랭(Mathilde Lorrain)을 만나 동거하였다.[51] 여름방학에 튀니스로 돌아왔을 때, 그녀의 임신 사실을 알게 되었고, 1927년 4월 9일 파리에서 그의 외아들 하비브 부르기바 주니어(Habib Bourguiba Jr.)가 태어났다.[51] 부부는 같은 해 8월 튀니스로 돌아와 결혼했다.[51] 마틸드는 독립 후 튀니지 시민권을 얻고 이슬람으로 개종하여 무피다(Moufida)라는 이름을 사용했다. 그러나 1961년 7월 21일 두 사람은 이혼했다.[52]

1962년 4월 12일, 부르기바는 18년 동안 알고 지낸 튀니스 부르주아(bourgeoisie) 가문 출신 여성인 와실라 벤 아마르(Wassila Ben Ammar)와 재혼했다.[51] 두 사람은 하제르(Hajer)라는 여자아이를 입양했다.[51] 와실라는 남편의 건강이 악화되면서 정치에 더 큰 영향력을 행사하게 되었고, "마즈다(Majda)"(존경받는 여인)라는 칭호를 얻었다. 1986년 8월 11일, 두 사람은 어떠한 법적 절차 없이 간단한 성명서만으로 이혼했다.

14. 수상 내역 및 훈장

하비브 부르기바는 튀니지 국내외에서 다양한 훈장과 상을 받았다. 튀니지 대통령으로서 독립훈장, 공화국훈장, 국가공훈훈장 대십자장 및 대숙위장을 자동 수여받았고, 1956년에는 영광훈장 대숙위장을 받았다.[1]

국제적으로는 덴마크의 코끼리 훈장 기사 작위(1963년), 이집트의 나일 훈장 목걸이(1965년), 에티오피아의 에티오피아 별 훈장 대십자장(1963년) 외 다수의 훈장을 받았다. 또한 셰이크 안타 디옵 대학교, 카이로 대학교, 레바논 대학교에서 명예 박사 학위를 받았으며, 넬슨 만델라 최고 투사상을 수상했다.

14. 1. 튀니지 국가 훈장

참조

[1]

서적

Francophonie of « founding fathers »

https://books.google[...]

Karthala

[2]

뉴스

Un homme dans le siècle

http://www.jeuneafri[...]

2000-04-11

[3]

웹사이트

Fourth interview given by president Bourguiba on 9 November 1973

http://www.bourguiba[...]

2016-07-18

[4]

뉴스

Fifth conference held by President Habib Bourguiba

http://www.bourguiba[...]

2016-07-19

[5]

간행물

Histoire du mouvement national tunisien, 9 avril 1938 : le procès Bourguiba

National Documentation Centre

[6]

뉴스

Maghreb, question d'histoire

http://www.jeuneafri[...]

2003

[7]

서적

Sur les routes de l'Histoire. Cinquante ans au service de l'État

Albatros Editions

[8]

서적

L'état du Maghreb

La Découverte Editions

[9]

서적

La conquête de l'indépendance tunisienne

Robert Laffont Editions

[10]

뉴스

Introducing the Chenik Ministry

http://216.183.87.22[...]

[11]

뉴스

Fiftieth anniversary of independence. The recall of a specific epic Tunisian people

http://www.afkaronli[...]

2006-03-04

[12]

서적

Les dictateurs du XXe siècle

Studyrama Editions

[13]

서적

Histoire de la Tunisie contemporaine. De Ferry à Bourguiba. 1881–1956

L'Harmattan Editions

[14]

뉴스

June 1, 1955: Bourguiba returns from exile

http://www.lecourrie[...]

2007-06-16

[15]

서적

Les relations franco-tunisiennes

L'Harmattan Editions

[16]

뉴스

Signature of the Franco-Tunisian convention in Paris

http://www.ina.fr/po[...]

1955-06-03

[17]

서적

Encyclopédie 360

Rombaldi / Paris Match

[18]

뉴스

Franco-Tunisian relation until independence

http://www.ambassade[...]

[19]

뉴스

March 20, 1956, liberation

http://www.jeuneafri[...]

2006-03-19

[20]

뉴스

Original proclamation of independence

http://www.archives.[...]

1956-03-20

[21]

뉴스

Signatures of the Franco-Tunisian agreement protocol in Paris

http://www.ina.fr/fi[...]

1956-03-20

[22]

서적

Bizerte, otage de l'histoire : De la Seconde Guerre mondiale aux indépendances du Maghreb

https://books.google[...]

L'Harmattan Editions

[23]

뉴스

Quand M. Bourguiba voyait juste

http://www.lemonde.f[...]

2006-12-24

[24]

서적

Islam et contestation au Maghreb

L'Harmattan Editions

[25]

서적

Jeune Afrique Économie

Groupe Jeune Afrique pour DIFCOM

[26]

뉴스

Tunisie : la fin d'un complot

http://www.dailymoti[...]

1963-02-01

[27]

서적

La notion de démocratie dans la pensée des dirigeants maghrébins

CNRS Editions

[28]

뉴스

Jericho Speech

http://www.monde-dip[...]

[29]

웹사이트

29 décembre 1983: Déclenchement des émeutes du pain en Tunisie

http://perspective.u[...]

2015-05-12

[30]

웹사이트

Structural Adjustment: Former President Ben Ali's Gift to Tunisia (Part One) Tunisia and the International Monetary Fund

http://fpif.org/stru[...]

2013-04-15

[31]

뉴스

Curfew Imposed Across Tunisia as Riots Spread

https://www.nytimes.[...]

2015-05-12

[32]

서적

Islam, Democracy, and the State in North Africa

https://archive.org/[...]

Indiana University Press

2015-05-13

[33]

서적

The Making of the Tunisian Revolution: Contexts, Architects, Prospects

https://books.google[...]

Oxford University Press

2015-05-13

[34]

뉴스

Senile Bourguiba Described in Tunis

https://www.nytimes.[...]

2010-12-13

[35]

뉴스

Tunisie. L'ancien président Bourguiba a été installé à Monastir

http://www.lemonde.f[...]

2006-12-24

[36]

뉴스

Tunisie. Le décès du père de l'indépendance. Bourguiba. La mort après l'oubli

http://www.humanite.[...]

2000-04-07

[37]

뉴스

Le deuil suprême

http://www.jeuneafri[...]

2000-04-11

[38]

뉴스

Habib Bourguiba, Independence Champion and President of Tunisia, Dies at 96

https://mobile.nytim[...]

2000-04-07

[39]

뉴스

Un deuil national de sept jours

http://www.lemonde.f[...]

2000-04-08

[40]

뉴스

Funeral oration delivered by President Zine El Abidine Ben Ali

http://www.carthage.[...]

2000-04-08

[41]

뉴스

Habib Bourguiba in power, the march of history

2011-10-21

[42]

뉴스

Habib Bourguiba ou la modernité inachevée

http://www.afrik.com[...]

2003-08-18

[43]

뉴스

Bourguiba et la modernité

http://www.imarabe.o[...]

2006-03-30

[44]

잡지

The Art of Plain Talk

http://www.time.com/[...]

1967-09-29

[45]

서적

Tunisia Since Independence: The Dynamics of One-party Government

[46]

뉴스

Une expérience réussie : le bilinguisme franco-arabe en Tunisie

http://www.ac-mayott[...]

2006-03-21

[47]

서적

Tunisia

https://books.google[...]

[48]

서적

Arab Elites: Negotiating the Politics of Change

Lynne Rienner Publishers

2004

[49]

뉴스

Ordre d'assassinat de Ben Youssef

2005-08-18

[50]

인용

Citations choisies par l'agence Tunis Afrique Presse

Dar El Amal Editions

[51]

뉴스

Des descendants si discrets

http://www.jeuneafri[...]

2010-04-12

[52]

인용

Jeune Afrique

Jeune Afrique n° 1973–1981

[53]

웹사이트

Tunisia - Foreign Military Assistance

https://www.globalse[...]

2011-05-08

[54]

서적

Tunisia, a country study

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com